人権への取り組み

基本的な考え方

当社グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をもとに、「日本郵船グループ人権方針」を定めました。日本郵船グループは、国連の「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、賃金や労働時間など労働者の人権に関する諸条約、「OECD多国籍企業の行動指針」、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」などの人権に関わる国際行動規範、国連グローバル・コンパクトの10原則を支持・尊重します。

当社グループがステークホルダーに対する人権尊重の責任を果たすため、当社グループのすべての役員と従業員に適用するとともに、当社グループの事業、製品、サービスに関係するすべての取引関係者などに対しても、本方針を遵守するよう働きかけていきます。

本方針は2022年11月24日の取締役会で承認を得て、策定・開示しています。

また、当社は2022年2月に開催されたリスク管理委員会(年2回開催。委員のうち4名は取締役)において、人権侵害リスクを新たに重要リスクに選定しました。リスク管理委員会は、社長を委員長、本部長とESG経営推進担当執行役員をメンバーとし、各本部からの報告を基に重要リスクを特定、重要リスクごとにリスク対応の推進役となる本部を決定し、グループ全体のリスク低減活動を推進しています。

- 関連リンク:

人権の尊重

当社は、事業活動に関係するすべての人の基本的人権を尊重し、多様な価値観や異文化を認め合い、尊重することを企業活動の基盤であると考え、全社員が日々の業務活動の中で指針とすべき「日本郵船株式会社 行動規準」の中に次のように人権の尊重を掲げています。

日本郵船株式会社 行動規準 第4章 人権、多様な文化の尊重(抜粋)

4-1 人権の尊重

人権を尊重し、日本郵船グループ人権方針を遵守します。

4-2 差別の禁止

人種、信条、宗教、性別、性的指向・性自認、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気等の事由いかんを問わず差別をしません。

4-3 ハラスメントの禁止

人の尊厳を傷つけるような誹謗や中傷、ハラスメントとなるような行為を行いません。

4-4 各国・地域の文化等の尊重

各国・地域の文化、慣習、言語を尊重し、国際社会や地域社会の調和に心掛けます。

4-5 強制労働、児童労働の禁止

強制労働、児童労働等の非人道的な雇用は行いません。またそのような行為を行う企業とは取引をしません。

4-6 公正な人事・処遇制度の構築と運用

雇用、配置、賃金、研修、昇進等の取扱いについて、機会均等を図り、国際条約や、各国・地域の法令に定められた労働者の権利保護に留意し、労働協約その他の取り決めを守ります。

- 関連リンク:

また、当社グループはグローバルな事業活動を展開する上で、サプライチェーン全体での強制労働、児童労働、環境破壊行為などの世界的な社会問題に関し、「取引先に対するCSRガイドライン」を掲げ、お取引先のみなさまへのご理解とご協力をお願いしています。

取引先に対するCSRガイドライン Ⅲ 人権、多様な文化の尊重 (抜粋)

【人権の尊重、差別の禁止】

人権を尊重し、人種、信条、宗教、性別、性的指向・性自認、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気、社会的身分等を理由とする差別を行わない。

【非人道的な扱いの禁止】

人の尊厳を傷つけるような行動(誹謗や中傷、ハラスメントなど)が行われないよう、一切の非人道的な扱いを禁止する。

【各国・地域の文化等の尊重】

各国・地域の文化、慣習、言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和に心掛ける。

【強制労働、児童労働の禁止】

強制労働、児童労働等の非人道的な雇用の撲滅、適正な賃金支払の確保に努める。また、非人道的な雇用を行う企業とは取引をしない。

【労働者の基本的権利の尊重】

国際条約や各国・地域の法令に基づき定められた労働者の権利(団体交渉権や結社の自由を含む)を尊重する。

- 関連リンク:

推進体制

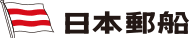

人権への取り組みをはじめとする、ESG経営の全社的な方針を討議するため、2023年4月よりESG経営推進委員会の後継となるESG戦略委員会を設置しており、2023年度は計9回開催しました。ESG戦略委員会は、ESG戦略担当役員であるESG戦略本部副本部長を委員長に各本部を代表する執行役員と外部有識者で構成されています。ESG戦略委員会で討議された内容をESG戦略本部に報告、ESG戦略本部から経営会議、取締役会に提言する体制をとっています。 また、ESG戦略本部の下部組織の一つとして国連グローバル・コンパクト推進委員会※1を設置しており、そこで事前の討議を行った上でESG戦略本部へ提案を行う形としています。

この体制のもと、経営層のリーダーシップおよびコミットメントを基礎に、ESG戦略委員会およびESG経営グループやその他関連部署が連携しながら人権尊重の取り組みを推進しています。

2022年度は、当社の人権に対する取り組みの報告や人権方針策定を審議。具体的に実施した内容を共有した上で、今後も人権に対する着実な取り組みを進めることを確認しました。また、人権方針策定について経営会議および取締役会に提言。人権方針実行の責任者について議論し、承認されました。

2023年度は、これまでの基本方針を維持、人権に対する取り組みを継続しながら、2019年度が最後となっている「取引先に対するCSRガイドライン」の改訂に向け、ESG戦略委員会にて2度の議論を行いました。

さらに、当社グループの人権尊重の取り組みを強化するため、専門的知見を有する第三者機関(経済人コー円卓会議日本委員会、以下「CRT日本委員会」※2)からの助言を定期的に受けています。取り組みの各フェーズにおいて第三者による専門的知見を適用することで、取り組みにおける客観性と正当性の担保に努めています。CRT日本委員会との定例ミーティングは隔週開催しており、2023年度は計24回開催しました。

人権推進体制図(2024年4月1日時点)

- ※1国連グローバル・コンパクト推進委員会

2010年に設置されたグローバル・コンパクト推進委員会を2023年度より改組。当社および当社グループ会社における国連グローバル・コンパクトの推進とそれに基づく体制の整備を目的とし、3か月に一度の頻度で開催。グローバルを対象としたHRサーベイや人権デュー・ディリジェンスのプロセスなどを通じて、国連グローバル・コンパクトに反する恐れのある業務執行および事実等について調査し、事実を認定し、是正のために必要な措置を協議の上、決定する - ※2経済人コー円卓会議日本委員会(CRT日本委員会)

ビジネスを通じて社会をより自由かつ公正で透明なものとすることを目的としたグローバルネットワーク。ビジネスと人権の取り組み支援を行う

- 関連リンク:

人権に関する役員向けトレーニングの実施

人権の取り組みへのコミットメント、ビジネスと人権に対する理解の深化、取締役会のリーダーシップを目的として、役員向けに社内研修や外部講義の受講機会を提供しています。

2022年8月、CRT日本委員会事務局長石田寛氏を講師に迎え、社内外取締役、監査役および執行役員35名(社長を含む)を対象に「ビジネスと人権の理解」と題したオンライン研修を実施しました。本研修を通して、企業による人権対応の必要性および国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた人権の取り組みを実施する重要性について、有識者の知見を得ました。

- 関連リンク:

人権デュー・ディリジェンス

当社グループは、自らの事業活動(サプライチェーンを含む)が直接的または間接的に人権への負の影響を及ぼす可能性があることを理解し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に詳述される手順に従い、人権デュー・ディリジェンスを行っています。具体的には、当社グループの事業活動による実際のまたは潜在的な人権に対する負の影響を特定・評価し、負の影響を防止または軽減するために実態を把握した上で、適切な手段を通じた是正を行います。その後、実効性の追跡評価を行い、その進捗ならびに結果について外部に開示するとともに、この内容について有識者のレビューを得るといったプロセスを継続しています。

【実施のプロセス】

- 人権への負の影響の特定・評価にあたっては、まず、外部専門家の知見やデータ(Verisk Maplecroft社※1(以下、「VM社」)のデータや、国際機関や各種イニシアティブが発行する資料など)を活用して理解を進める。

- 社内リソース(社内管理職を集めたワークショップの実施など)を用いてどのような事業を通じて誰のどのような人権が侵害されうるかを考察する。

- ライツホルダー※2への人権侵害の可能性が懸念される特定の事業のうち、当社の影響力が大きいことが想定される事業国を対象に、当該ライツホルダーと利害関係のない第三者を通じてインタビューやアンケートを行い、実際の人権侵害の有無やその可能性を確認する。インタビューやアンケートの実施にあたっては、当該ライツホルダーを直接に管理するグループ会社あるいはサプライヤーに対して当社グループの人権方針を説明し、この実施に協力を得る。

- 確認した人権侵害の有無やその可能性を基に、必要に応じて対象国の法制度や社会状況を考慮しながら人権への負の影響の深刻さ(広がりの規模、範囲及び是正困難度)を評価し、当社グループにおける「顕著な人権課題」を特定する。なお、人権侵害の有無やその可能性を確認する上で、当社やグループ会社あるいはサプライヤーに設置された苦情処理メカニズムで対応する案件の内容を参考にすることがある。

- 当社グループは、当該ライツホルダーを直接に管理するグループ会社あるいはサプライヤーに対して、特定された「顕著な人権課題」への対応、つまり「人権への負の影響の防止・軽減」を求めると同時に、この実現に向けて当社の影響力を行使する可能性を検討する(これには、関連する方針や契約条項の改訂などを含む)。

- グループ会社あるいはサプライヤーにおける対応策の導入から一定期間経過後、当社グループは改善策が実際の改善につながっているか否かを確認する目的で、改めて、第三者によるインタビューあるいはアンケートを当該ライツホルダーに対して実施する。

当社グループは、人権デュー・ディリジェンスにおける複層的な関係者それぞれの人権デュー・ディリジェンスへの係わり方を明確にしつつ、このように「特定・評価」「防止・軽減」「追跡評価」「情報開示」のサイクルを継続させることで、人権デュー・ディリジェンスの実効性の向上を図っています。

- ※1グローバルリスク分析・リサーチ・戦略予測のリーディングカンパニー

- ※2権利(人権)の保有者という意味で、企業活動から影響を受ける可能性のあるグループやステークホルダーを指す

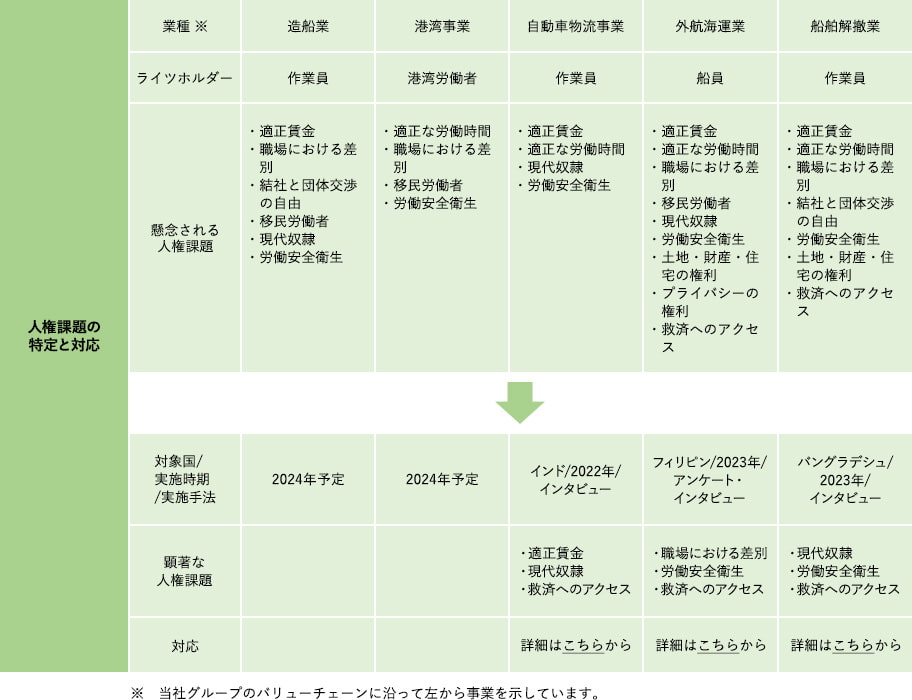

【これまでの取り組み】

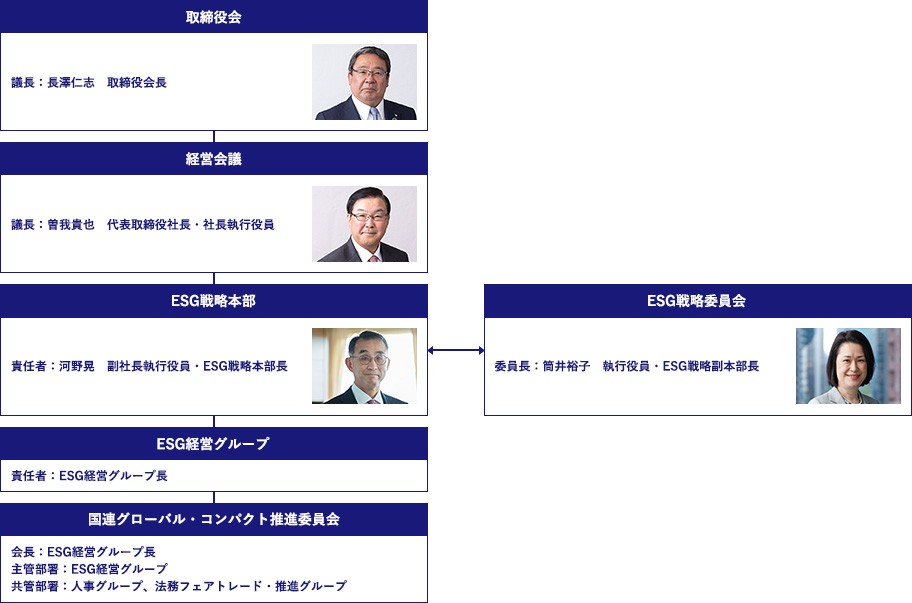

2022年、当社グループの人権デュー・ディリジェンスの推進にあたり、VM社の協力を得て、当社グループが事業およびサービスを通じて人権侵害を引き起こす、または加担する可能性のある人権リスクの把握を進めました。実施にあたっては、自動車物流業、外航海運業(船員)、船舶解体業(解体作業員)の3つの事業を対象とし、これらの事業を展開する国・地域を考慮の上、事業において特に懸念される人権リスクを評価しました。

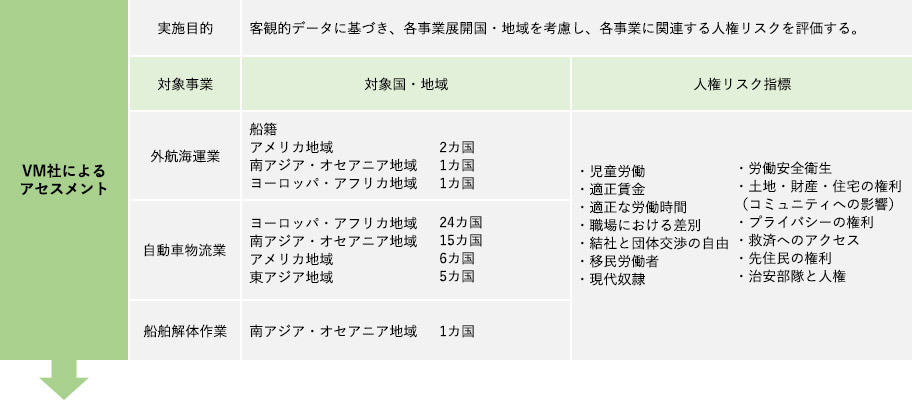

さらに、VM社のリスク評価結果に対して当社グループの実態に即した意見を得るべく、2022年6月に5つの関連本部10グループの管理職を対象とした人権デュー・ディリジェンス(DD)ワークショップを、CRT日本委員会の協力を得て実施しました(26名参加)。ここでは、アセスメントの対象とした上記3つの事業以外に、当社のサプライチェーンに該当する造船業および港湾物流業も議論の対象としました。参加者は自身の経験・意見を共有しながら、バリューチェーンの各フェーズにおける実務上で懸念される人権リスクを自ら洗い出し、整理および分析しました。このワークショップでは、国内外における間接委託先における実態把握が十分ではないことなど、今後の人権リスクの管理に向けた懸念や課題も共有されました。また、日本国内に限らずグローバルに広がる自社のサプライチェーンに係る人権リスクに目を向けることの重要性も指摘されました。

これらのVM社リスク評価および人権DDワークショップを通じて、当社グループにとっての顕著な人権課題を特定しました。

顕著な人権課題の特定手順

上記により特定および評価した当社グループの顕著な人権課題と取り組み内容は、以下をご覧ください。

【外航海運業(船員)】

当社グループでは、船員の基本的権利や船上における労働安全衛生を定める国際条約MLC(Maritime Labour Convention, 2006)の要件を確実に遵守できるよう、要件を組み込んだ安全管理システム(SMS)による管理および当社独自のアセスメントによる船舶管理会社とその管理船におけるMLC遵守状況の確認を行い、船員の権利保護に努めています。

また、船員と人権の関わりは、募集・採用から始まり、船上勤務時、そして下船後まで続き、各フェーズにおいて取り組むべき課題があると認識しています。当社グループでは乗船前の倫理的な募集・採用活動および乗船中の労働安全衛生、プライバシーの権利、結社と団体交渉の自由、適正な労働時間、救済へのアクセス、職場における差別について権利侵害を防ぐ取り組みを行っています。また、下船後に関する取り組みとしてエンゲージメントを通じた船員定着率の維持および金融サービスへのアクセシビリティ向上を図っています。

【自動車物流事業】

自動車物流事業では労働者は幅広い業務に携わります。委託業者を通じて雇用する労働者が多く存在しており、顧客の事業所内においてサービスを提供することもあります。当社グループでは、委託業者における適切な雇用管理を促すとともに、委託業者を通じて雇用する労働者が当社グループに対して直接に声を上げる仕組みを整え、その実効性の向上に努めています。また、必要に応じて顧客の理解や協力を得ながら状況改善を図りつつ、顧客の「ビジネスと人権」活動にも資する取り組みの推進につなげたいと考えています。

【船舶解撤業(解撤作業員)】

船舶解撤には、高所での船体切断、廃船に残された水銀・鉛・アスベスト(石綿)などの有害な化学物質や残留した重油の取り扱い、切断したスクラップの運搬といった危険作業が伴います。当社は、当社および当社グループ会社が所有する船舶の解撤を実施する(間接)取引先における解撤作業員の死傷事故や健康被害、また危険物質の海洋流出やこれによる周辺住民への健康被害の発生などを防ぐべく、解撤ポリシーを設け、国際海事機関(IMO)の「船舶の安全かつ環境的に健全なリサイクルのための香港条約」、欧州連合(EU)の「シップリサイクル規則」、国際労働機関(ILO)の関連規定にのっとった責任あるシップリサイクルの推進に取り組んでいます。

- 関連リンク:

【取り組み一覧】

当社グループの顕著な人権課題と取り組み内容を以下にまとめていますので、ご覧ください。

| 事業 | ライツホルダー (対応会社名) |

顕著な人権課題 | 実施検討中あるいは対応中の内容 |

|---|---|---|---|

| 外航海運業 | 船員 (NYK-Fil社) |

職場における差別 | [予定]国籍による給与差は、「国籍における差別」に起因するものではなく、その船員の家族を養うための母国の生活水準(生活賃金)に因るものであることを船員に説明する。また食事に関しても、国籍に関係なく一人当たりの予算は全員同じであることを明らかにする。 |

| 労働安全衛生 | [予定]船員が乗船機会の逸失を懸念することなく、安心して自身の傷病の状況を会社に告知できるような職場環境や文化を醸成すべく、「ヘルスケアプログラム」を継続する。 | ||

| 救済へのアクセス | [予定]NYKSM社が船員に対して提供する苦情処理メカニズム「Assist Me」における機密性が保持され、提起者の個人情報や相談内容が漏洩することにないよう、「Assist Me」を運営するNYKSM社およびNYK-Fil社間で改めて情報管理の実態を確認するとともに、その改善可能性について議論する。 | ||

| その他 | [予定]福利厚生に関する船員からの要望への対応可否を継続的に検討するとともに、十分に認知されていない制度について、引き続き情宣していく。 | ||

| 自動車物流事業 | 作業員 (NYK India社) |

適正賃金 | 委託業者を通じて雇用する全労働者に対して、昇給制度などを含めた給与規程について説明した。 |

| 現代奴隷 | 委託業者に対して、委託業者を通じて雇用するすべての労働者との間での、インド国内法で求められるアポイントメントレターと給与明細書の提供に際し英語と労働者自身が理解できる言語の両方で記すことを要求した。 | ||

| 救済へのアクセス | 労働者に対して提供する苦情処理メカニズムである「Samvaad」における実効性と透明性を高める目的で、メカニズムのフローを明確にし、これを労働者に周知した。 | ||

| 船舶解撤業 | 作業員 (PHP社) |

現代奴隷 | 解撤作業に従事する労働者が、自身の業務に係るリスクの内容や自身が有する権利の内容を業務に入る前によく理解できるように、既存の法定アポイントメントレターの内容を充実させ、リスクや権利の内容を記した雇用契約書をすべての労働者と締結することとした。 |

| 労働安全衛生とEmployability、救済へのアクセス | 労働者の教育センター「Sromik Shikkha Kendro」を開設し、その運営および管理を現地NGOに委託して、労働者に対する「読み書き」教育の提供を開始した。 | ||

| 労働安全衛生 | 労働者に対して、より快適性能の高いユニフォームや安全保護具の提供を開始した。また、ヤード施設に「冷水器」、作業場内に「休憩場所(ベンチとパラソル)」および「寝具を備えた休憩室」を設置した。 | ||

| その他 | 宿舎棟の屋根に耐熱塗料を塗るなど宿舎棟の暑さ対策を実施し、その快適性を高めた。また室内換気のため、屋上にルーフタービン換気扇を設置中。さらに、直射日光を軽減するため従業員宿舎の前に約40本を植林した。 監督者や現場監督などの中堅労働者向けに、バスルームとエアコンが完備された新しい寮の建設を開始した。 |

||

| 家族をもつ労働者に対する住居の提供可能性について協議中。 |

人権に関する教育啓発

当社グループは、人権方針に沿った活動推進を実現する目的で、人権に関する教育啓発を行っています。

役員および従業員への教育啓発

当社グループは、人権尊重意識を浸透させ、当社グループの事業とサプライチェーンにおける人権リスクおよび当社グループの人権に関する原則や関連規則を伝える目的で、グループ会社を含む全ての役員および従業員を対象としたeラーニングや新入社員研修、海外赴任者・新任チーム長・海外現地法人新任社長向けの集合研修において人権研修を実施しています。

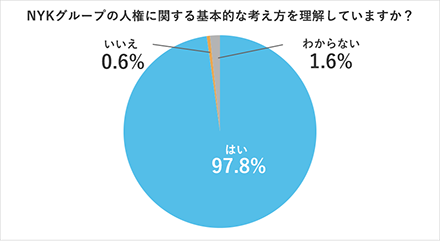

当社グループは、人権研修(eラーニング)を毎年3か国語(日本語、英語、中国語)で実施しています。当社グループ事業が人権に与えうる影響についての従業員の理解の深化を図るとともに、当社グループの人権尊重へのコミットメントを周知しています。2023年度は、NYKグループ従業員計8,131名(受講率95%)が受講しました。これによる、意識調査の結果は右記の通りです。

その他、当社では、毎年4月および10月に実施する新入社員研修の場で、人権尊重の重要性および日々の業務で意識すべき人権リスクについて説明しています。2023年度は、当社グループの新入社員(新卒採用者およびキャリア採用者)94名に対して、研修を実施しました。

さらに、海外赴任者、新任チーム長および海外現地法人新任社長向けの集合研修の場で、人権尊重に対する取り組みの実例を交えながらビジネスと人権に関する最新動向や国内外の人権課題について説明しています。

加えて、社内の人権尊重の啓発を目的に、毎年12月の人権週間には、社内掲示板を通して人権問題についての啓発を行っています。2023年度は「発達障害」、「LGBT/SOGI」、「同和問題」を主なテーマに啓発を行いました。

取引関係者およびグループ会社への教育啓発

当社グループは、サプライチェーン全体を通じて、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った人権尊重の取り組みを実践していくために、委託先や取引関係者に対して「取引先に対するCSRガイドライン」等の各種方針を共有し、その遵守を要請しています。

また、国内外のグループ会社を対象とした人事労務・人材育成に関する定例調査「HRサーベイ」を毎年実施し、国連グローバルコンパクトの人権および労働に関する原則の順守状況(原則1~6)などについて確認しています。2022年度は143社を対象に実施(回答率100%)しました。(2023年度分は2024年4月に集計完了予定)

社外のネットワークへの加盟や勉強会への参加

当社は、社外のネットワークへの加盟や勉強会への参加を通じて、ビジネスと人権に関するグローバルな潮流や先進事例等の最新情報を収集し、当社内の教育および人権尊重の取り組み推進に活用しています。

当社は、2012年よりCRT日本委員会の主催するステークホルダーエンゲージメントプログラム(人権デューディリジェンスワークショップ)に参加しています。本プログラムでは、NGO/NPOおよび有識者から国内外で注目される人権課題を中心に幅広い提起を受け、参加企業間で重要な人権課題および人権に配慮した事業活動の重要性に向けた議論を行うとともに業界毎に重要な人権課題の特定および整理をしています。

- 関連リンク:

さらに、当社は、三菱グループ各社で構成する「三菱人権啓発連絡会」に加盟しています。勉強会への参加を通じて、人権尊重の取り組みや最新の動向に関して情報共有しています。

また、グローバル・コンパクトネットワークジャパンが主催する人権に関する分科会へ参加し、参加企業の人権担当者と人権問題についての勉強会や意見交換会、講演会へ参加しています。

苦情処理メカニズム

当社では、当社グループの全従業員が使用できる複数の窓口を設置し、権利侵害の可能性のある相談に迅速に対応しています。

当社では、「郵船しゃべり場」「ハラスメント方針・相談窓口」「内部通報窓口」「育児休業・介護休業・両立支援相談窓口」「LGBT相談窓口」を設置しています。さらに、相談受付担当部署への直接相談や社外弁護士へ匿名で直接相談することもできる体制を整えています。これらを通じて、内部通報だけでなく、職場で従業員が抱える人権や差別、ハラスメントに関わるあらゆる問題など、さまざまな通報・相談を希望に応じて記名または匿名で受け付け、問題の早期発見、解決、是正を図っています。2019年に設置された「LGBT相談窓口」に加えて、2024年度から外部機関によるLGBT相談窓口を併設し、より心理的安全性を担保した上でLGBTの方や関係者が職場で働くにあたっての悩み事や困りごとを相談できる体制を整えています。

相談や苦情は提起された内容に関連する部署に通知され、公正性をもって調査されるとともに、社内手続きに基づき是正措置が講じられます。

これらの相談窓口について、社内ポータルサイトや研修を通じて従業員に対して周知を図っています。人権週間には当社掲示板での紹介も行っています。

また、相談に際しては、相談者およびその関係者の秘密を厳守し、不正な目的による場合又は不適当な方法による場合を除き、報告や相談をしたことによって会社より不利益な処遇がなされないことを保証しています。

さらに、当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」を通じて、当社グループのサービスに関するお問い合わせだけではなく、人権に係る懸念や相談を取引先(従業員含む)、地域社会およびお客様等あらゆるステークホルダーから受け付けています。お問い合わせに際しては、相談者のプライバシーを保護し、適切な機密性を確保しています。

LGBT/SOGIへの取り組み

近年、企業の人権への取り組みや多様性受容の重要性が増す中、当社ではLGBT/SOGIの施策を推進しています。

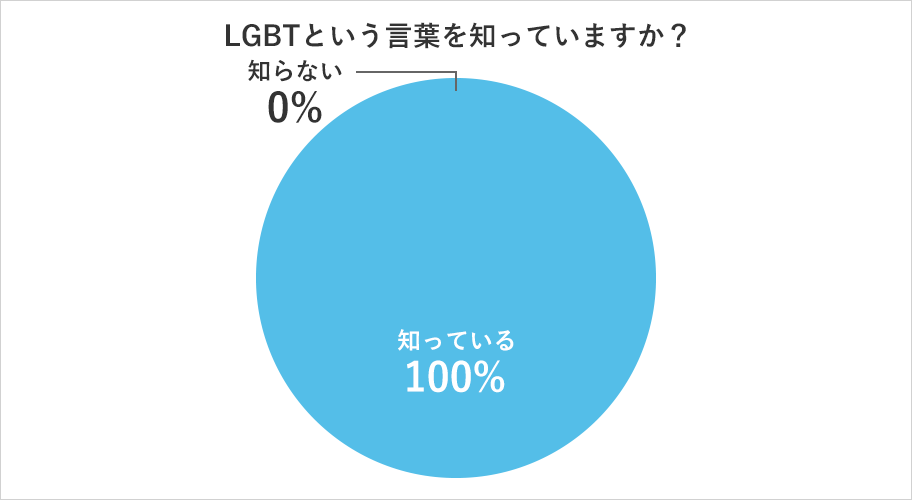

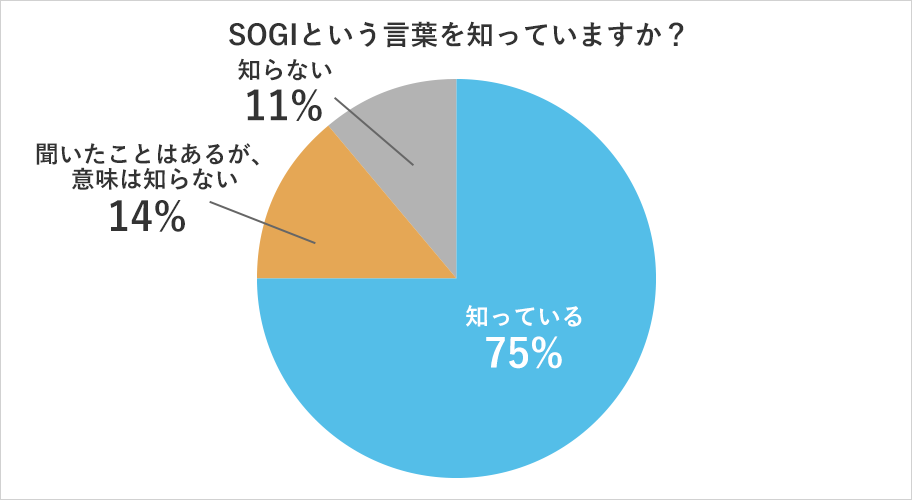

毎年外部講師を招き新入社員向けにLGBTをテーマの一つとした「ダイバーシティ&インクルージョン研修」を実施しており、2023年度は当社人事管掌・担当役員及び人事関係者向けにLGBT研修を実施しました。LGBT/SOGIの基礎知識の習得、当事者体験談やグループワークを通じ、従業員一人ひとりが意見交換を通じて互いの価値観を共有し、新たな気付きを得るなど多様性と受容の重要性を改めて認識する貴重な機会となっています。また2023年度実施のダイバーシティ&インクルージョンをテーマとした社内研修へ参加した社員がD&I検定を受検しました。本検定はLGBTについても取り上げており、参加社員の基礎知識習得、社会課題の理解につながりました。その他、グループ会社を含む全社員へのeラーニングを通じた啓発活動や、「LGBT相談窓口」の設置、グループ従業員を対象とした無記名アンケート調査、LGBT有識者を招いての講演会などを行い、LGBT/SOGIへの理解促進を図っています。

- 関連リンク:

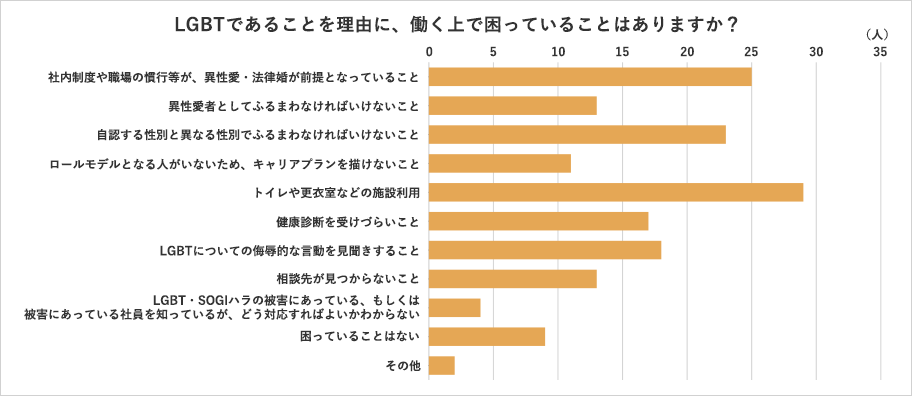

2023年LGBT/SOGIに関する意識調査結果

当社を含め、国内グループ会社で働く従業員を対象にLGBT/SOGIに関する無記名の意識調査を実施しました。

LGBT/SOGIの理解度を確認し、「就業環境での問題や懸念事項」、「具体的な研修実施や勉強の機会の要望」等を調査しました。

調査結果を踏まえ、今後も一人一人が多様性を重んじながら、様々な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組みます。

- ※当事者ではない場合、懸念する項目を選択しています

社外との協働

当社は、社外のパートナーとの協働を通じて、人権の啓発に取り組んでいます。

(株)JobRainbow主催の「レインボーコミュニケーションバッジ(RCB)プロジェクト」に賛同

当社は、D&Iの更なる推進を図るため、2023年度から、主にLGBT就活支援・研修・コンサルティング事業を展開している(株)JobRainbowが主催する「レインボーコミュニケーションバッジ(RCB)プロジェクト」に賛同しています。

このプロジェクトは、差別や偏見のない、多様性を認め合う社会を目指し、JobRainbow社が販売するレインボーバッジを賛同企業が購入、社員が着用することで、多様なお客様・取引先、また従業員同士が安心できるコミュニケーションの意識付けや実現を目的としています。当社では通年着用できるよう、当社ビル内の社員食堂や喫茶室、また執務フロア(人事グループ付近)にバッジを常時備えつけています。

レインボーコミュニケーションバッジ(RCB)プロジェクト概要

アジア最大級の“性”と“生”の多様性を祝福する祭典『東京レインボープライド』に合わせ、(株)JobRainbowが主催しているプロジェクトです。2024年度のバッジ着用期間は4月19日(金)~5月18日(土)までです。

「JobRainbow MAGAZINE」

当社のレインボーコミュニケーション宣言(2023年度)が掲載されました。

(公社)アムネスティ・インターナショナルとの協働活動

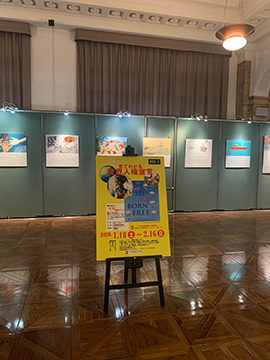

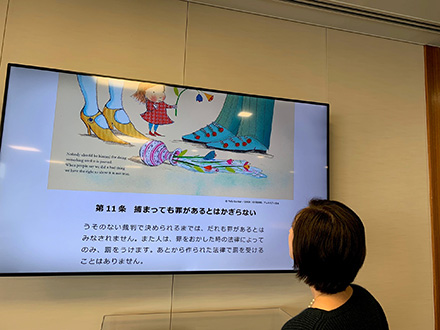

日本郵船歴史博物館で世界人権宣言パネル展を開催

日本郵船歴史博物館では、(公社)アムネスティ・インターナショナル日本との連携により、パネル展「見て分かる世界人権宣言」を2020年1月18日から2月16日まで開催しました。展示したパネルは、世界人権宣言全30条を谷川俊太郎氏の訳による分かりやすい日本語と、世界中のイラストレーターや絵本作家が描いたイラストで解説したものです。また、期間中は難民の人たちが、どのような状況に直面し、どのように国を逃れ、避難後どのような生活をしているのかをVR(バーチャルリアリティー)を使って体験するイベントも開催されました。

また、当社は人権週間に合わせ、2019年11月から12月にかけて来客スペースで世界人権宣言のパネルデジタルスライドショーを投影しました。社員には、社内掲示板を通して当社の人権に関する取り組みを紹介するとともに、スライドショーの周知を行い、人権問題に対する啓発を行いました。

(公社)アムネスティ・インターナショナル日本主催の映画祭へ協賛

当社は2019年8月17日に(公社)アムネスティ・インターナショナル日本が主催する映画上映会「海は燃えている~イタリア最南端の小さな島」に協賛しました。本作品は難民問題を扱い、命がけで国を逃げる難民と、難民たちの玄関口である島の人たちの平和な日常を対比し、間近にある難民の死と人々の日常とが切り離されている現実を突きつける作品となっています。わが国でも人権問題への関心が少しでも高まるきっかけになればと考え、映画祭へ協賛しました。