ESGデータ

ESデータ

環境および人事に関連する詳細データを掲載しています。

主要ESGデータ

マテリアリティへの取り組みを強化するうえで、当社グループが特に重要視しているデータの推移です。

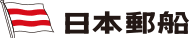

遅延時間の推移(ダウンタイム)

船舶の安全運航の達成度を計るため、事故やトラブルによって運航が止まった時間(ダウンタイム)を指標としています。遅延時間のゼロ化を目指し、海陸一丸となって目標達成に取り組んでいます。

- ※2020年から集計方法を年度から年計へ変更。

2020年は2019年度分と一部重複(2020年1~3月分)

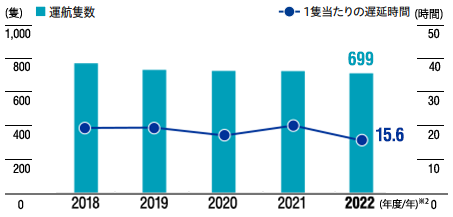

SIMS搭載隻数および船舶の異常運転値発見件数

機器の性能低下や大きな機関事故につながる可能性をいち早く検知することを目的に、SIMSで収集したデータのモニタリングおよび異常分析を進めています。2019年10月より重大機関事故防止を目的とした「Anomaly Detection System(異常検知システム)」を新たに稼働させたことにより、異常の発見件数及び検知内容の確度が向上しています。

- ※2020年から集計方法を年度から年計へ変更。

2020年は2019年度分と一部重複(2020年1~3月分)

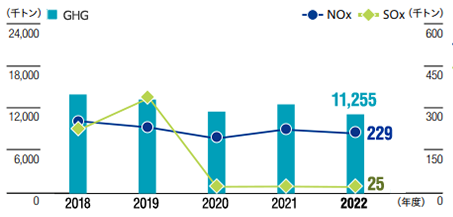

GHG、NOx、SOxの排出量

- ※GHG排出量はScope1のみを対象としています。

- ※2021年度実績に関しては一部Scope見直しを実施、再集計後認証を取得した数値に修正しています

当社グループの運航船、航空機、国内外グループ会社から温室効果ガス(GHG)排出量を収集し、排出量削減の取り組みを推進しています。

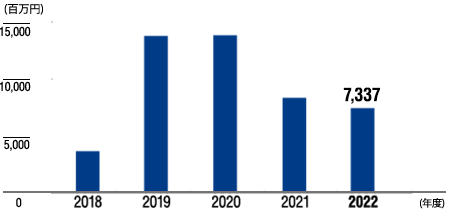

環境保全コスト

- ※2019年度はSOxスクラバーやバラスト処理装置等の搭載費用により大幅に増加

当社グループでは、適切な環境保全を目指し、環境保全コストの把握に努めています。船舶による地球温暖化や大気汚染防止のため、電子制御エンジン搭載など、環境技術を採用しています。2022年度は引き続きLNG燃料やメタノール燃料等低炭素燃料導入の投資を行いました。その他、省エネ機器導入、助燃剤の使用等による徹底的な燃費節減活動やSOxスクラバー搭載などを通じ地球温暖化対策や大気汚染防止に努めました。

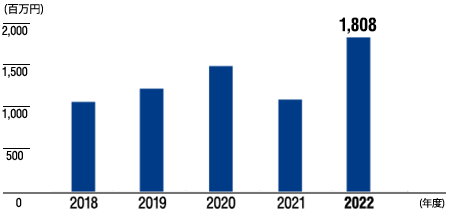

研究開発費

当社グループは、安全運航と環境保護に資する技術開発に積極的に取り組んでいます。船陸間ネットワークのサイバーセキュリティや、有人遠隔操船システムに関する先端技術の研究をしています。

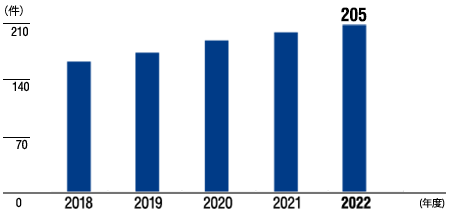

特許件数

- ※特許件数は各年度末現在の件数です

航行中の船舶の航海・機関などのビッグデータを活用した最適効率運航(IBIS-TWO)や燃料節減効果の高い省エネ装置"MT-FAST"(船体付加物)など、安全運航や環境保全に関わる最先端の技術開発を進めています。

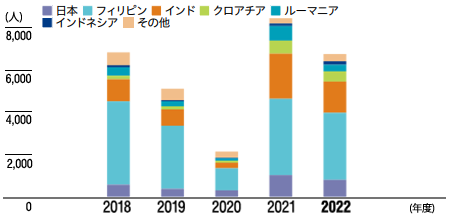

NYKマリタイムカレッジ受講者数(国籍別)

- ※新型コロナウイルス感染症の影響により2019年度末より研修所で実施する講義が減少しています

- ※2021年度は“HELMS”の受講者が増加しました

NYKマリタイムカレッジは、船員の国籍や研修受講地にかかわらず、全世界で均一な研修プログラムを提供し、効果的に技能向上を図れる仕組みです。

休暇中の船員がオンラインで研修を受講することができる“HELMS(Handy E-Learning Management System)”を運用し、渡航制限下でも船員教育を継続できる体制も構築しています。

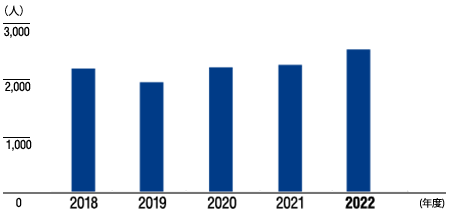

NYKビジネスカレッジ受講者数(グループ社員含む)

グループ社員の総合力強化を目指した研修体系「NYKビジネスカレッジ」は、60種類以上の研修プログラムで構成されています。

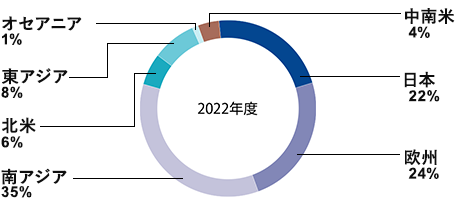

日本郵船グループ地域別社員数割合(連結)

当社グループの社員数は35,000人強。7割強のグループ社員が海外勤務。

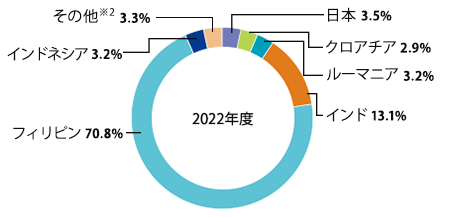

国籍別船員比率※1

- ※1NYK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD.の船員(職員・部員)比率

- ※2中国、ベトナム、ロシア、ミャンマー、ナイジェリア、アンゴラ、パナマ、シンガポール

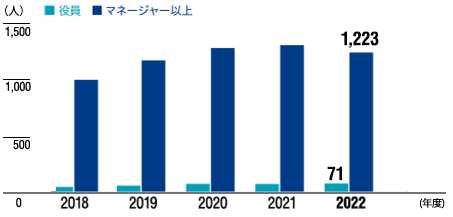

女性管理職者数(グループ社員含む)

当社は1983年から女性活躍を推進しています。グループ社員を含め、女性管理職者数は着実に増加しています。

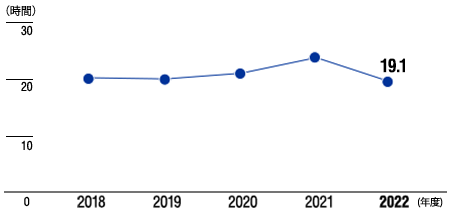

1カ月当たりの法定外労働時間推移

- ※当社(単体)勤務者

当社は働き方改革「OLIVEプロジェクト」の活動の進捗管理のため、「1カ月当たりの法定外労働時間推移」を一つの指標としています。集計したデータは社内で共有しています。

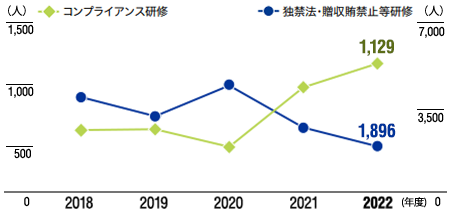

コンプライアンスおよび独禁法・贈収賄禁止等研修受講者数

- ※コンプライアンス研修は2020年度より海外グループ会社に実施範囲を拡大。国内グループ会社は集合研修から各社ニーズを取り込んだ個別研修に実施方法を変更

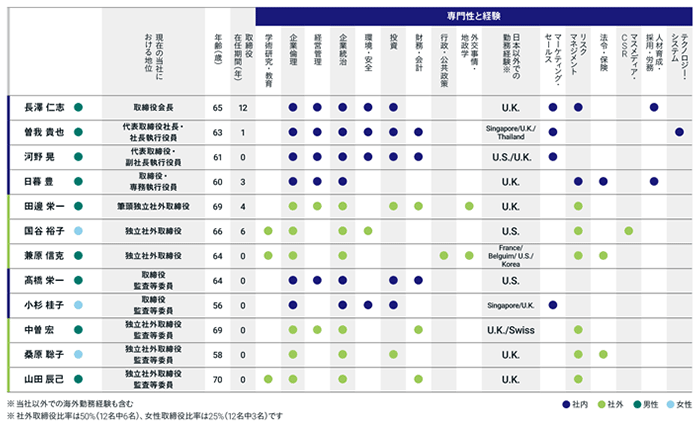

取締役の専門性と経験

2023年6月21日現在の取締役の専門性についてご紹介します。