MESSAGE

人材育成

変化を怖れず、

変化を楽しむ人たちと

真のグローバルカンパニーへ

野間 弘之

HIROYUKI NOMA

執行役員

人事グループ長

転換点を迎えた海運・物流業界

「脱炭素」に向けて2050年「排出量ネット・ゼロエミッション」実現へ

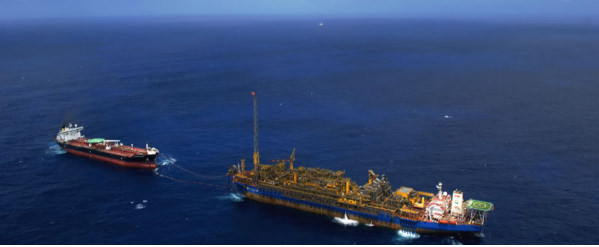

現在、海運・物流業界は大きな転換点に差し掛かっています。そのトリガーの一つとなったのが、脱炭素、カーボンニュートラル実現に向けた世界的な潮流です。当社は、海運業を中心とした総合物流企業グループであり、船舶による海上輸送においては主に重油を燃料としているため、多くの温室効果ガス(GHG)を排出します。つまり、当社グループがGHG排出量を削減していくためには、船舶からの排出をいかに減らしていくかが重要なテーマとなります。グローバルにサプライチェーンを支えている海運業の脱炭素化なしには社会全体のカーボンニュートラルは達成できないという課題意識の下、2050年に排出量ネット・ゼロエミッションを達成する目標を掲げました。その実現のために、技術革新やステークホルダーとの共創など、あらゆることに取り組んでいく考えです。長期的には世界経済は今後も着実な成長が見込まれる中、それと並行して海運による荷動きも拡大することが予想されます。まさに、脱炭素とビジネスの成長を持続的に両立させるという、新たなチャレンジが始まっているのです。

「ジョブローテーション」「My Career Story」が

「軸のあるジェネラリスト」を育てる

当社の求める人材像は、「軸のあるジェネラリスト」と定義されています。「ジェネラリスト」とは、幅広い知識に精通した多角的な視点を持つ人材を指しますが、「軸のあるジェネラリスト」は、それに加えて、自身の強みである「軸」となる職務遂行スキルを有する人材のことを意味しています。社員一人一人が「軸のあるジェネラリスト」として活躍するために導入している制度の一つが「ジョブローテーション」です。約3年おきのジョブローテーションを通じて、様々な職務を様々な場所で経験し、自身の強み=「軸」を磨いてもらうことになります。この「ジョブローテーション」と連動するのが「My Career Story」の取り組みです。「ジョブローテーション」を通じて、自身が「軸」としたい仕事、身に付けたい職務遂行スキルを明確にしていく中で、上長との1on1のセッションを行いどのようなキャリアを形成していきたいか、お互いの理解を深めていきます。この対話プロセスを通じ、私たちはそれぞれの社員が描くキャリアを共に考え、寄り添い、その実現を支援していきます。

人的資本の高度化を目指すCXの推進で

「Global Company Head-Quartered in Japan」へ

新卒入社の方にもキャリア入社の方にも、求める資質や要素に大きな違いはありません。変化の激しい時代の中で、その変化を怖れずに楽しむ力、チャレンジする力が重要と考えています。中期経営計画で打ち出した経営戦略の一つにCX(Corporate Transformation)があります。CXに基づく人的資本のさらなる高度化に取り組む指針として、「CX Story」を取りまとめました。当社グループで働く3万5000人を超えるグループ従業員のうち、およそ8割を日本以外の外国籍人財が占めています。日本企業が日本を基点としてグローバルに活動するという発想ではなく、たまたま本社が日本にあるだけで本質的にはグローバルに物事を考え事業を発展させていく「Global Company Head-Quartered in Japan」というコンセプトのもと、真のグローバルカンパニーに必要な人財の育成と、それを実現する上で必要な制度やキャリアパスの整備を進めています。またD&I(Diversity & Inclusion)の意識を持つことは非常に重要です。性別、国籍に加えて、職種(海上職・陸上職)の垣根を越えていくことがD&Iの実践であり、そのことに共感する人を求めています。

エッセンシャルな仕事を担う自負とプライド

社会・経済を根底で支えていく思いを持った人とともに

当社は2025年10月に創業140周年を迎えました。現在に至る道は平坦ではなく、時代や社会の要請に機敏に対応・変化し、数々の困難を乗り越えてきました。それを140年にわたり実践できたのは、「人を大切」にしてきたからにほかなりません。変化し続ける原動力はいつの時代も人です。だからこそ当社は、成長意欲のある人を支援し、成長のためのチャレンジの場を提供します。海運業はダイナミック且つ不確実な世界を舞台にしています。自然の猛威にさらされることもあれば、地政学的な影響を受けることも少なくありません。そうした中で、世界中の人々の経済・社会活動を根底で支えているというプライドがあります。私たちは、社会にとって欠くことのできないエッセンシャルな仕事を担っており、インフラを力強く支えているという確かなやりがいもあります。そうした気概や思いを共有できる皆さんとお会いできることを楽しみにしています。