創業から130余年、日本郵船グループは、日本そして世界の社会・経済の変化とともに進化を遂げてきました。モノ運びにとどまらず、変化のなかに潜在するニーズを的確に捉え、迅速に対応することで産業や人々の暮らしの発展に貢献しています。

しかし、その発展は一朝一夕で成し遂げられたものではありません。日本が海外航路を切り拓き世界と肩を並べるまでの道のりは平坦ではなく、挑戦と変革の歴史でした。

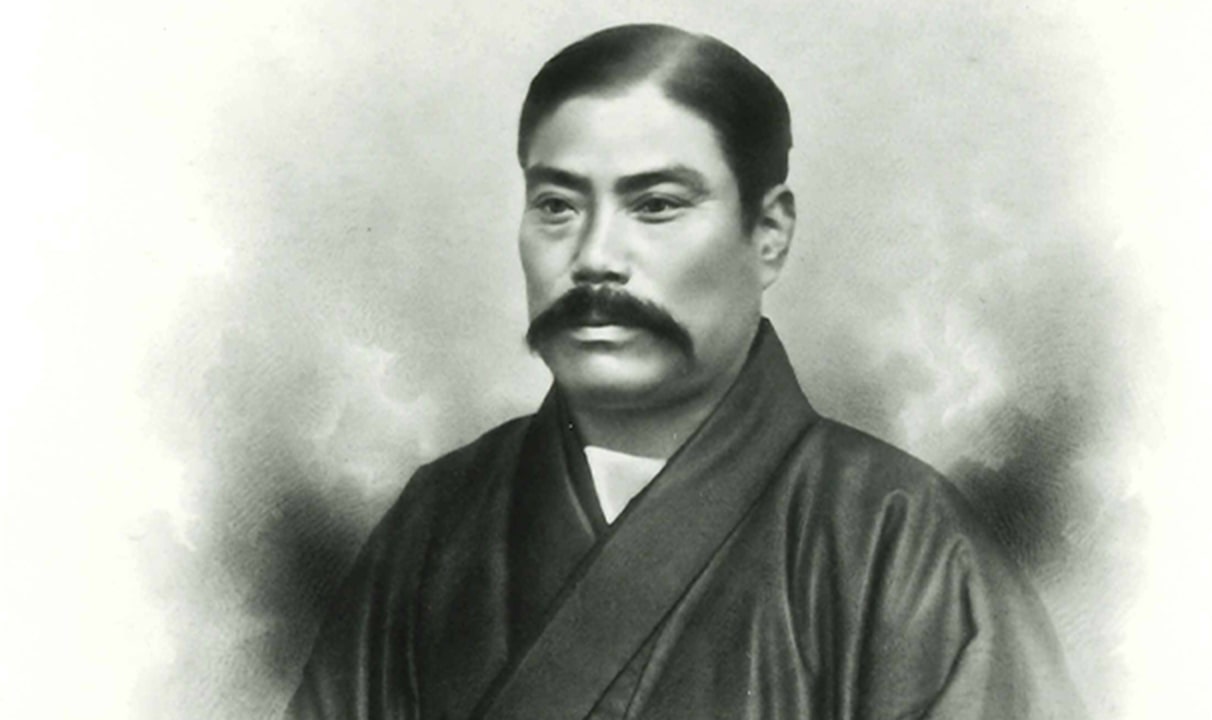

写真提供:三菱史料館

始まりは19世紀初頭、当時の日本は国策により限られた国々とのみ貿易を行っていました。しかし、世界経済の発展を目の当たりにし、国際競争力において危機感を募らせていた日本は、鎖国から開国へと激動の時代に移ります。

海外の大手海運会社との競争が激化する中、1875年、三菱グループの創業者でもある岩崎彌太郎は日本郵船グループの前身となる郵便汽船三菱会社を設立。海外航路の拡大に向け社員を鼓舞すべく、次の言葉を発します。

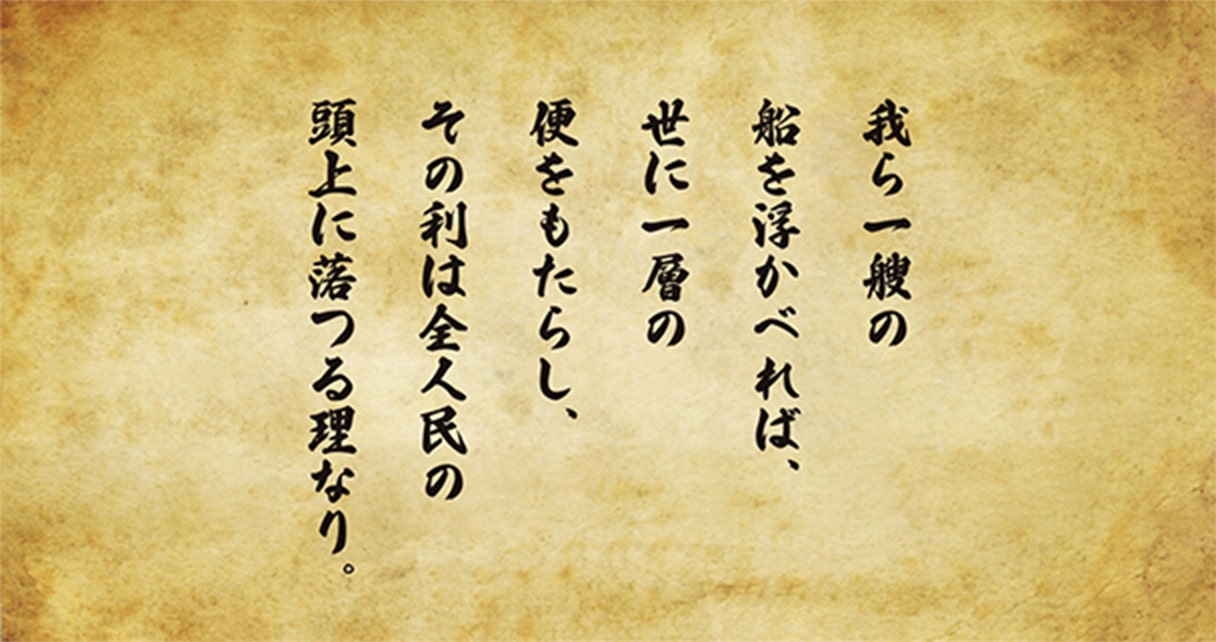

当社による意訳をおこなっています

自社の利益にとらわれず、日本経済の未来を想い、人々の豊かな暮らしを願った岩崎弥太郎の使命感を象徴する言葉です。

そんな創業者の想いは130年以上経った今でも脈々と受け継がれ、現在の日本郵船グループの企業理念であるBringing value to life.に繋がっています。

企業理念として掲げる“Bringing value to life.”は、世界中の人々の豊かな暮らしの実現とともに、あらゆる生物や環境にも価値をもたらす存在でありたい、という創業時から変わらない私たちの思いが込められています。

私たちはこれからもこの企業理念を胸に、時代や社会の変化に応じて事業形態を柔軟に進化させながら、海・陸・空にまたがる幅広い物流事業はもちろんのこと、お客さまをはじめとするあらゆるステークホルダーとの協働によるイノベーションに取り組み、総合物流企業の枠を超えた新たな価値の創出に挑戦していきます。

昨今の予測不能な国際情勢の中、私たちを取り巻く業界も大きな歴史の転換点を迎えています。新たな時代を切り拓くため、私たち日本郵船グループには目指す未来があります。

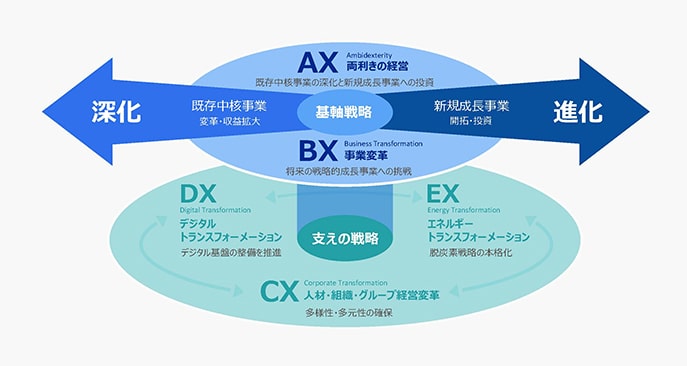

総合物流企業の枠を超え、中核事業の深化と新規事業の成長で、未来に必要な価値を共創する

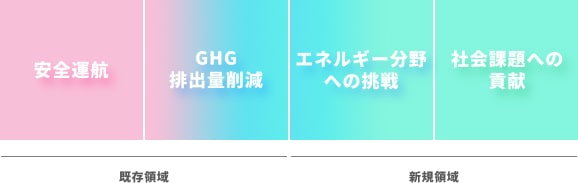

社会に貢献し、より一層必要とされる存在であり続けるために、事業戦略の方向性(両利きの経営:AX、及び事業変革:BX)を定め、私たちは祖業であるモノ運びのさらなる「深化」と、新規事業の開拓・投資による「進化」の双方に注力していくというミッションを掲げています。

その成長を支えるために、人材・組織の変革(CX)やデジタル基盤の強化(DX)に加え、脱炭素社会に向けた取り組み(EX)を推進します。

人材・組織の変革(CX)においては、両利きの経営の実現に向けた多様な人材の採用・育成を実施。また、35,000人を超えるグループ社員が同じ方向を向き成長を続けていくために、グローバル全体でのミッション・ビジョン・バリューの浸透も行っています。

デジタル基盤の強化(DX)では、データを蓄積・活用することにより、船舶運航の24時間監視システムや有人自律運航船などの開発を進め、安全運航・労働負荷削減に寄与する取り組みを開始しています。

脱炭素社会に向けた取り組み(EX)では、積極的な先行投資を実施し、新エネルギー分野への挑戦を行っています。

こうした様々な取り組みをグループ会社をはじめとする多様なステークホルダーと共創することで、必要とされる価値をサプライチェーン全体にわたり、世界中に届けていきます。

コミュニケーション網

加えて先進的なデジタル技術を備えた船舶としても国内外で高評価

船舶から得られるデータの解析・診断は当社のエキスパート(海技者)しか持ちえない能力

次世代の運航を目指して

運航船上でのタブレット端末を用いて実施される安全管理チェックや報告などは、デジタル化による業務負担の軽減はもちろんのこと、「人の動き」をビッグデータ化することによって安全レベルの向上を目指しています。

内製のフルミッション型操船シミュレータを活用した30年以上の膨大な操船データをもとに、より安全な運航をサポートするアルゴリズム開発にも取り組んでいます。

ゼロエミッション船の早期投入へ

将来的には、温室効果ガスを排出しない究極のエコシップ「ゼロエミッション船」の運航を目指していきます。

しかし、日本では洋上風力発電に関して、技術的知見・実績が乏しくサプライチェーン構築から始める必要があります。マリンコンサルティング、地質調査、設営機材運搬・SEP船※による設置、作業員輸送など日本に根差したグループの海上や船舶に関するノウハウを集結・欧州パートナーと協業することにより、日本の洋上風力発電をけん引します。

~2050年

当社の収益に貢献する主要事業に成長する

アンモニアを燃料とした船舶の実現に向けて、アンモニアを主燃料とする液化アンモニアガス運搬専用船・浮体式アンモニア貯蔵再ガス化設備等の実用化に向けた研究を開始しました。

~2050年

アンモニアサプライチェーンに参画・収益性のある事業へ

脱炭素化社会に向けてアンモニア同様に期待されており、酸素と結びつけることで発電したり、燃焼させて熱エネルギーとして利用することができます。

日本郵船は、水素燃料電池船の開発と、水素燃料の供給を伴う実証運航を日本で初試験予定。世界初の国際間サプライチェーン実証の開始など、水素社会の実現に貢献していきます。

~2050年

水素サプライチェーンに参画・収益性のある事業へ

(電子通貨・送金・決済・貯蓄)

さらに、2020年冬からは融資、保険のサービスを順次開始。グループ内のみならず、広く海運業界、船員向けにサービスを展開し、業界全体が抱える船員の問題解決に貢献していきます。

日本郵船の挑戦

今日、「モノ運び」の枠を超えたさまざまな取り組みで、世界経済の発展や人々の生活の向上に貢献してきた日本郵船に興味を持っていただいた方は、日本郵船の挑戦もあわせてご覧ください。