「日本郵船これくしょん」Vol.3 コンテナ船編 ― グローバル時代の海上輸送の主役 ―

公開日:2025年08月06日

更新日:2025年10月07日

“Bringing value to life.”──海を越えて価値を届ける。日本郵船の企業理念を体現するさまざまな船が、今日も大海原を行き交います。「日本郵船これくしょん」では、人々の暮らしと経済を支える船種を、詳しく分かりやすく紹介します。

グローバル時代の海上輸送の主役

甲板の上に色とりどりの“箱”がうずたかく積み上げられた船を見たことはありませんか?コンテナと呼ばれる“箱”を運ぶことから、その名もずばり、コンテナ船と呼ばれます。

コンテナの中身は実にさまざま。肉・魚・青果をはじめとする食品、衣料品、精密機械、家電製品、医療機器、家具、雑貨……などなど。人々の生活に関連するありとあらゆるものを運びます。周囲を海に囲まれた日本では、コンテナ船による海上輸送がなければ日々の暮らしが成り立たなくなってしまうといっても過言ではないでしょう。

コンテナは国際規格で仕様が決まっていて、整然と並べたり、いくつも積み上げたりできるなど、非常に合理的な輸送方法です。

国際規格で決まっている一般的なコンテナのサイズは、長さ20フィート(約6m)と40フィート(約12m)の2種類。高さは8.5フィート(約2.5m)、幅は8フィート(約2.4m)で共通です。シンプルな鋼鉄製の“箱”であるドライコンテナの他、リーファーコンテナは保温・保冷貨物用、CAコンテナは酸素や二酸化炭素の濃度も調整でき、どちらも生鮮食品などの輸送に向いています。屋根部分が開くオープントップコンテナや、屋根と左右の壁がないフラットラックコンテナは、積み重ねには不向きですが大きなものを運ぶのに便利です。酒類や化学品など液体を運ぶタンクコンテナもあります。

コンテナで運ぶ中身は多様かつ量もさまざまであり、多くの場合、貨物利用運送業者を通して取り扱われます。積み荷が少ない場合には、1個のコンテナに荷物を混載することもしばしばです。

コンテナ船の輸送能力を表すのに、TEUという単位が使われます。TEUとはTwenty-foot Equivalent Unitの略で、20フィートコンテナ1個を1TEU、40フィートコンテナ1個を2TEUとしてカウントします。最新鋭のコンテナ船では2万TEUを超えるULCV(Ultra Large Container Vessel)もあれば、比較的小さな港を行き来する200~1500TEUクラスのフィーダー船と呼ばれるコンテナ船も活躍しています。

コンテナライゼーションと日本郵船の歩み

コンテナ輸送の登場は、「物流の革命」「20世紀最大の発明の一つ」ともいわれるほど画期的なことでした。

鉄道や自動車に“箱”を搭載して石炭などの物資を運んでいた1955年当時、米国のトラック運送会社オーナーだったマルコム・マクリーンが思い付いたのが、トレーラーから切り離した鉄製コンテナをそのまま船に乗せればいいというアイデアでした。

貨物船「Ideal X」に積まれた58個のコンテナをニュージャージー州からテキサス州へと運んだのが、世界初のコンテナ輸送です。1966年には米国から欧州へのコンテナ輸送も始まりました。

コンテナ輸送が登場する以前は、貨物船への荷物の積み降ろしは人力でした。港での労役は過酷で、荷物の破損・紛失もしばしば起こりました。雨が降れば作業は延期せざるをえません。これがコンテナをそのまま船に乗せればいいだけとなれば、省力化により作業時間を短縮できます。受け取り手までコンテナを開けることなく、ドアツードアで届けることで、積み間違いや紛失、盗難の心配もなくなりました。

コンテナ船での荷揚げ、荷下ろしに合わせて港湾設備も整備され、鉄道や自動車による運送とも連動し、物資を効率的に運ぶ世界的なネットワークができていきました。コンテナの登場による物流の変革はコンテナライゼーションと呼ばれています。

コンテナライゼーション――物流の変革を受け、日本郵船でもコンテナ船の調査・研究に着手します。

日本郵船は、まず太平洋航路でのコンテナ化に取り組みました。米国Matson社からの提案を受ける形で、1968年に日本初のコンテナ船「箱根丸」が昭和海運(当時)との共有で就航しました。ここに日本のコンテナ輸送時代の幕が上がります。日本郵船ではその後もオーストラリア航路、欧州航路など主要航路のコンテナ化を順次進めていきます。

日本初のコンテナ船「箱根丸」は、2021年に公益社団法人 日本船舶海洋工学会の「第5回ふね遺産」において、「海上輸送効率化を実現したわが国初の新造コンテナ専用船」として認定されました。高速化に向けての船型や主機関・プロペラの開発・採用により、それまで80日を要した太平洋横断航路の往復を約30日に短縮するなど、海上輸送の大幅な効率化を実現した船です。

コンテナ搭載に特化した船体がすごい!

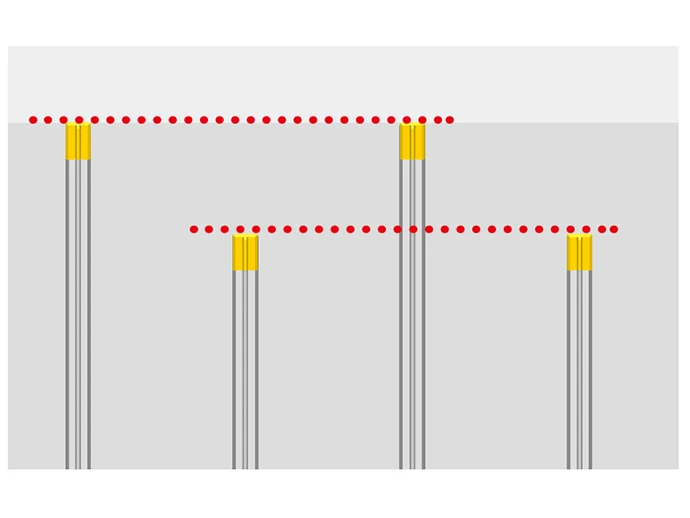

コンテナ船は、コンテナをオンデッキ(甲板上)とホールド(船倉)内に積み込みます。ホールド内にはセルガイドと呼ばれるコンテナが左右にずれないようにするための枠が下部から甲板の下まで設置され、これに沿って積むことで効率的に荷役ができます。航行中の直射日光や波の影響を考慮して、ホールド内への積み込みを希望するお客さまもいます。

ホールド内に積み終えたらハッチカバーでふたをして、オンデッキにコンテナを積み上げていきます。オンデッキでは航海中の揺れに備えてラッシングバー、ツイストロックなどで固縛し、コンテナ同士や船体と連結して荷崩れを防いでいます。

船首部の船底近くにはバウスラスターという装置が取り付けられています。バウスラスターは離着岸時に船を横移動させるためのプロペラで、船首はバウスラスター、船尾はタグボートに押し引きしてもらって姿勢を変えます。

なお、コンテナ船にコンテナを積み込むには専用のコンテナターミナル(ふ頭)が必要です。コンテナターミナルには、首の長いキリンのような姿のガントリークレーンをはじめとして、コンテナ輸送をサポートする専用設備が活躍しています。

セルガイドに沿って積み上げられたコンテナ

セルガイド同士の高さが隣同士で違うのでコンテナが積み込みやすい

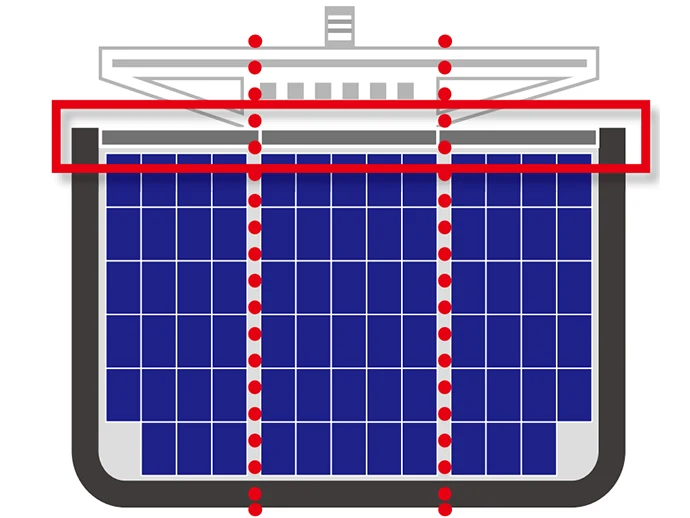

ホールドのふたの役目を果たすハッチカバー

ハッチカバーは分割して別々に開閉できる

ラッシングバーで固縛されたコンテナ

船首付近に装備したバウスラスター

最大級のコンテナ船が世界を結ぶ

コンテナ船へのコンテナ搭載は非常に繊細な作業です。何を、どこに積むか。プランニングが命といえます。

コンテナ船の搭載能力に合わせて、重量は左右均等に、複数の港での荷揚げ、荷下ろしをスムーズに、またガントリークレーンでの作業を効率的に行うため、詳細な積み付けプランを立て、現場に伝えていく専門職の力は、なくてはならないものです。火薬類や可燃性物質などの危険物も運ぶこともあり、安全への配慮も緻密に行われています。

日本郵船のコンテナ船事業は今も進化を続けています。

日本郵船では2017年、川崎汽船、商船三井と共にONE(Ocean Network Express Pte. Ltd.)を設立し、2018年4月から定期コンテナ船事業を開始。13,000TEU以上の超大型コンテナ船57隻を含む270隻による世界120カ国超を結ぶ運航を行っています。

ONEの船隊は世界第6位の規模。中でも国内3カ所で造船した世界最大級の2万4000TEU型6隻は、日本には着岸できる港がないほどの巨体。故郷に戻ることなく、世界の主要港湾を定期運航し、海の大動脈を巡り続けています。

今やコンテナ船は世界経済に欠かすことのできない輸送手段です。

ONEは現在、120カ国超を結ぶコンテナ輸送ネットワークを構築している