日本郵船 BVTL Magazine大学!世界が見える海運ゼミナール バルカー(ばら積み貨物船)のことをもっと知ってもらいたい ー基本・歴史編ー

公開日:2025年10月29日

更新日:2025年11月04日

NewsPicksプロピッカー

日本郵船株式会社 調査グループ グループ長

林光一郎が教えます!

◆ここがポイント!

日本の輸入重量の約半分をバルカーが運んでいる

バルク貨物(ばら積み貨物)とは、鉱石、石炭、穀物など梱包せずに直接船積みされる粒状・粉状の固体貨物のこと

外航バルカーには四つの標準船型がある

外航での本格利用は1950年代からと意外に新しい

2024年のバルク貨物貿易量はタンカー貨物の約2倍

シンプルな構造ながら、日本経済や世界貿易を支えるバルカー。その種類と歴史を知ることで、ニュースの見方も変わります。

私は現在、海運・物流事業全般の調査を総合的に担当していますが、海運アナリストとして最初に担当したのはバルカー(ばら積み貨物船)の事業環境調査で、博士論文のテーマもバルカーの市況変動でした。なので、今でも調べていて個人的に一番楽しいのはバルカーに関連したトピックです。

ですが、バルカーのことってあまり世の中で認知されていないんですよね。例えば貿易に関するニュースのイメージ画像・映像でも、コンテナ船や自動車専用船が使われることがほとんど。でも、日本の輸入を船種ごとに重量で集計すると半分をバルカーが運ぶばら積み貨物が占めているんですよ。ご存じでしたか?

なので、バルカーのことをもっと知ってもらうための記事をこのトピックスで書いていこうと思います。一度の記事にはとても収まらないので、まず今回の記事はバルカーとはどのようなものかという基本、そしてバルカーの歴史についてです。

そもそもバルカーってどんな船?

バルカーはバルク貨物(ばら積み貨物)を専用に輸送する船です。バルク貨物とは梱包せずに直接船積みされる粒状・粉状の固体貨物のことで、鉱石、石炭、穀物、セメント、化学物質などがあります。海運業界ではこれらバルク貨物のうち、鉄鉱石・石炭・穀物の三つをメジャーバルク(主力貨物)、それ以外の貨物をマイナーバルク(その他のばら積み貨物)という(やや失礼な)名前で呼びます。

梱包しない粒状の貨物を効率良く積み込むため、バルカーの内部には「船倉(ホールド)」と呼ばれる大きな空洞が設けられ、そこにクレーンやベルトコンベヤーを使って貨物を流し込みます。甲板には荷役のためのハッチ(開口部)が設けられ、ハッチカバーと呼ばれる“ふた”が付いています。直感的には、公園でよく見かける手漕ぎのボートに仕切りと“ふた”、そして推進部を付けたような、非常にシンプルな構造です。

上に述べたようにバルク貨物には複数の種類があり、貨物ごとに主要な輸出港、輸入港、輸送されるロット(単位量)が異なります。これらは船型を決めるに当たっての制約条件になり、現在のバルカーは主要貨物の制約条件の中で最大化されたいくつかの標準船型で建造されたものが大部分を占めています。

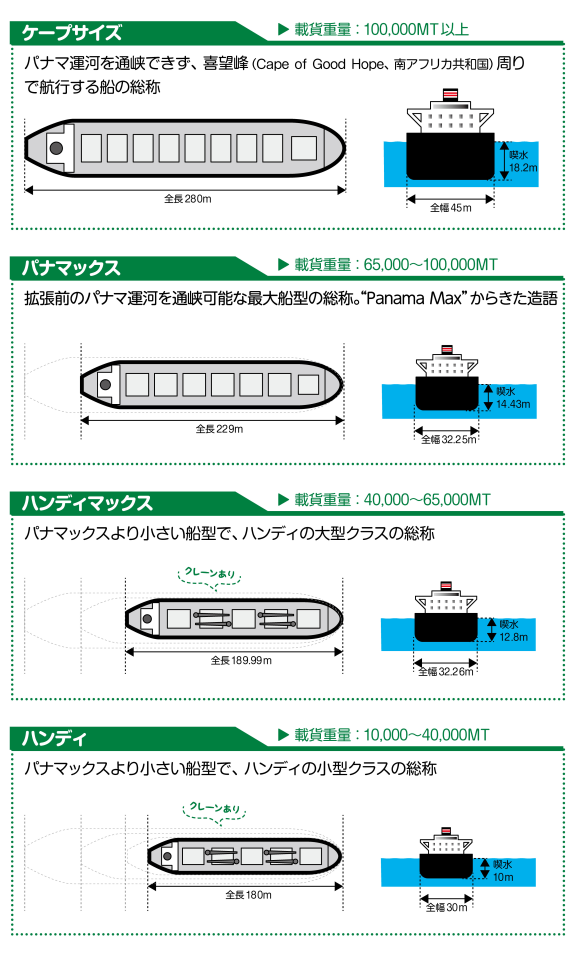

外航バルカーの標準船型として一般的に認知されているのはケープサイズ、パナマックス、ハンディマックス、ハンディサイズの四つです。ケープサイズは鉄鉱石が主要貨物で、パナマックスは石炭と穀物が主要貨物です。この二つの船型は貨物の積み降ろしに港に設置されたクレーンやベルトコンベヤーを使うので船には荷役設備が搭載されていません。ハンディマックスとハンディサイズは荷役設備が存在しない小規模な港にも寄港するので船にクレーンが搭載されています。ハンディマックスの主要貨物は穀物とマイナーバルク、ハンディサイズの主要貨物はマイナーバルクです。

これら4船型の標準的な大きさは下のイラストをご覧ください。

意外と新しいバルカーの歴史

バルカーは非常にシンプルな構造の船であり、輸送する貨物も鉱石や穀物など古代から存在するものが中心です。なので、バルカーも古い時代から利用されていたように思えますが、実はそうではありません。バルカーが外航貨物船として本格的に利用され始めたのは1950年代で、まだ100年もたっておらず、近代的な印象のあるコンテナ船と同程度の歴史しか持っていないのです。

バルカーという船種が最近まで成立しなかったのは貨物の側に理由があります。バルク貨物を専門に輸送する船が経済的に成立するためには、一年を通じて船まるごとをバルク貨物で埋める必要があり、また港湾の側にもそれだけのロットのバルク貨物を扱う荷役・貯蔵設備が必要になります。世界の荷動きに占めるバルク貨物の割合は長い間低く、また荷動き量の季節変動も大きかったため、このような条件はつい最近まで整わなかったのです。

バルカーが登場するまでの間、バルク貨物は在来船(多目的貨物船/船倉内に複数のデッキを持つ船)で輸送されていました。具体的には、バルク貨物を梱包したり、あるいは船内に合板で容器を仮設したりしていました。時間も人手もかかる作業ですが、それでも専用船を建造するよりは費用対効果が高かったのです。

バルカーが本格的に成立し始めたのは1950年代です。その背景には二つの出来事がありました。一つは日米欧の先進国でバルク貨物輸送が増加したことです。特に日本では高度成長の過程で沿岸部にコンビナートが設立され、工業原料のため季節性の少ない鉱石の大量輸入が開始されました。もう一つは、その時点での世界の貨物船隊の中心だったリバティ船(第2次世界大戦期の標準貨物船)の退役が始まったことです。

リバティ船は米国が第2次世界大戦中に軍事輸送のために大量に建造した在来船で、戦後に非常に安価で民間に払い下げられたため世界の海上輸送の中心になりました。リバティ船の代替船の一部がバルク貨物輸送に特化した船として建造されたのです。

世界の港湾インフラもリバティ船の大きさに合わせて整備され、その大きさに合わせて建造した船はどの港にも入れる汎用性が期待できました。リバティ船の大きさは現在でもなお在来船の標準船型になっています。ですがバルカーではほどなく大型化が始まりました。

バルカーはバルク貨物専用に設計されたため、積み降ろしの時間・人手が大幅に削減され、船型を大型化するメリットが在来船の時代より向上したのです。バルク貨物には複数の貨物があり、それぞれ船型の制約条件が異なります。貨物ごとの制約条件に合わせて船型が拡大し、1980年代には現状に近い標準船型が確立しました。

21世紀に入り、中国が鉱物資源を大量に利用する経済発展を行うようになり、世界のバルク貨物の伸びは加速しました。1984年には世界のバルク貨物とタンカー貨物の貿易量はほぼ同じだったのですが、2024年にはバルク貨物の貿易量はタンカー貨物の約2倍になったのです。

〈まとめ〉

今回はバルカーがバルク貨物の輸送に特化した船であること、バルク貨物の種類が複数存在しそれぞれに適した四つの標準船型が存在すること、シンプルな構造にもかかわらず、外航貨物船として利用され始めてから70年ほどの歴史しかないことをご紹介しました。この記事を読んでいただいたことで、これからニュースでバルカーの話を見かけたときに具体的なイメージを頭の中に浮かべられるのではないかと思います。今後もバルカーについてあれこれ、運賃・用船料などのマーケットの話や、環境規制の話などの記事を書いていきたいと思います。ご期待ください。