新ビジネス続々!「NYKデジタルアカデミー」の気になる中身

公開日:2025年07月16日

更新日:2026年02月06日

2019年からスタートした日本郵船グループの企業内研修プログラム、NYKデジタルアカデミー。その第9期が5月に開講しました(※)。これまでにない発想でユニークなビジネスが生み出されてきたNYKデジタルアカデミーでは、一体何が学べるのでしょうか。気になるその実態をレポートします!

(※)当プログラムは、2019年から2021年までは年2回、2022年からは年1回実施されています。

【NYKデジタルアカデミー発の新規事業】

第9期、初回講義がスタート!

2025年5月、NYKデジタルアカデミー(通称「デジアカ」とも)第9期の初回講義が東京・丸の内の日本郵船本店で開催されました。当アカデミーは、日本郵船とグループ企業の社員を対象にしたビジネス講座です(一部外向け講座も行っています)。

「皆さん、楽しみながら学びましょう!」

石澤直孝学長による挨拶から始まり、第9期の受講生13名の自己紹介、今後9カ月にわたって何を学ぶのか、NYKデジタルアカデミーの意義などについてオリエンテーションが行われました。

受講生の参加理由は「通常の業務とまったく違うことを経験したい」「みんなで何かを作り上げたい」「面白そう!と思った直感を大事にしたい」などさまざま。石澤学長のユーモラスでフレンドリーな人柄に、最初は緊張気味だった受講生の表情も徐々にほぐれていきます。

座学、合宿、演習などを通じて多角的な学びが得られるNYKデジタルアカデミーの研修プログラムは、イノベーションにつながる思考メソッドを学び、新規事業にチャレンジするマインドを形成するのが大きな目的。「猛勉強する必要はなく、非日常体験に出会うことこそが本プログラムの大事な部分。温泉でリフレッシュする気分で受講して欲しい」と石澤学長。

NYKデジタルアカデミーの石澤直孝学長

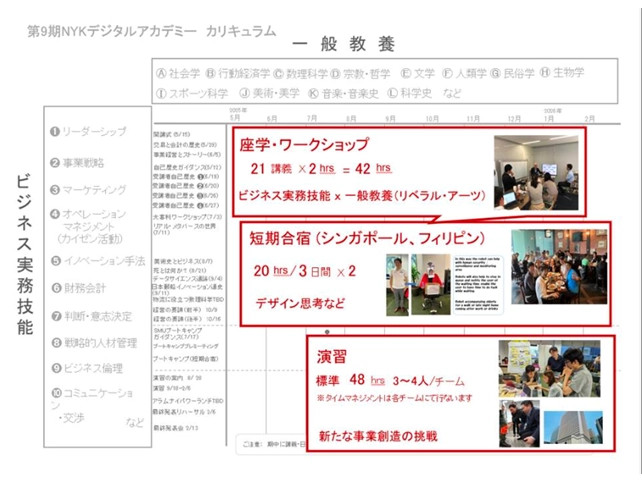

デジアカで何を学ぶのか?

NYKデジタルアカデミーは、2019年10月に創設された日本郵船独自の研修プログラムです。リーマンショックやコロナ禍など、不確実性が高まる時代をパワフルに生き延び、新たな事業を生み出すためには、お客さまと社会に新しい価値を提供できるビジネスリーダーを育てることが重要。NYKデジタルアカデミーでは、座学、海外短期合宿、演習という3つのパートを通じて人材を育成するとともに、社員一人ひとりの日常生活を豊かにすることを目的としています。

中でも特徴的なのが演習で、ビジネスリーダーに必要なリテラシー(リーダーシップ、チームビルディング・組織ガバナンス、違う業界の企業とつながる力、企業戦略、マーケティング、会計、ファイナンス、データサイエンス、イノベーション手法など)を、実地で新規事業の創造に挑みながら習得していきます。

ケーススタディー・机上訓練を中心とした多くのビジネススクールや動画・書籍などでは味わえないリアルな体験を通じて、「自分を見詰め直すきっかけになり、仕事を通じて何をしたいのか焦点が定まった」「ビジネスマンとして一皮むけて大きくなった」「お客さまや職場の皆さんから頼られる人材になった」など、受講者にとっては自らを成長させる糧となっているのです。

NYKデジタルアカデミーならではの特色といえるのが、ビジネススキル(事業戦略、マーケティング、財務会計などの基礎知識)とリベラル・アーツをかけ合わせた約2カ月間の座学です。リベラル・アーツとは、行動経済学、数理科学、文学、美術などを学ぶ一般教養的な学問分野。「どうしてリベラル・アーツ?」と思うかもしれませんが、NYKデジタルアカデミーで学ぶリベラル・アーツは単なる知識の詰め込みではなく、新たな発想を生み出すための工夫が詰まっています。

例えば「美の歴史とビジネス」という講義があります。古代では、社会の安定などを目的とした美術作品はシンメトリック(左右対称)な表現が主流でしたが、時代を経るにつれ人間の生命力を表現する動的な構造(コントラポスト)に、そしてより作者の主観や世界観の表現へと変遷していく歴史を通覧します。その過程で美術が従来の美術の枠を超え、多くのテクノロジーやイノベーションを誘発した事例を紹介します。通常のビジネス講座では、ビジネススキルの獲得のみにフォーカスされがちですが、リベラル・アーツをかけ合わせて学ぶことが、実は異業種間の障壁を取り払い、新しいビジネスを生むためのヒントにつながることを気付かせてくれるのです。

NYKデジタルアカデミーの一般教養カリキュラム

イノベーションを起こすために必要なデザイン思考を学ぶための短期合宿を、シンガポールとフィリピンで行います。教材や会話は全て英語ですが、グループワークで補い合えるため英語が苦手でも心配は不要。シンガポールではSMU(シンガポールマネージメント大学)の短期講座で学び、フィリピンでは日本郵船とトランスナショナルダイバーシファイドグループが共同運営する商船大学、NTMA(NYK TDG Maritime Academy)で合宿を行います。ローカルスタッフと交流しながら学ぶことで語学力を鍛える機会になることはもちろん、言語以上に自分自身の思考やアイデアを磨く多様な学びにつながるはずです。「楽しいことは保証付き!」と石澤学長も太鼓判。

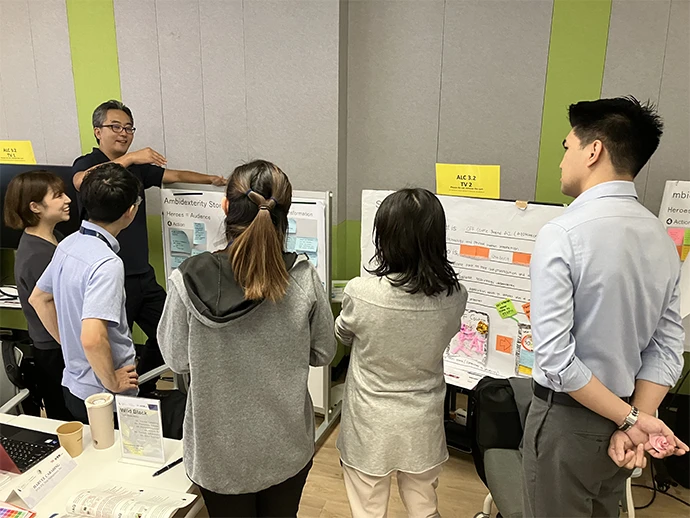

第8期の際の合宿の様子

8月〜翌年2月までの約半年間は演習が予定されています。受講者は3〜4名のグループに分かれ、自分たちでテーマを決めて新規事業にチャレンジするというユニークな取り組みです。

NYKデジタルアカデミーが定義する新規事業とは、「自分たちの経営資源を使い、まるで違う価値をまるで違うお客さまに提供すること」。

これまでNYKデジタルアカデミーから生まれた新規事業は、効率的なロケットの打ち上げに貢献する宇宙事業をはじめ多岐にわたります。新規事業に取り組むことで、既存事業に対する理解がより深まるという意外なメリットも。ただし、半年という限られた時間の中で、全てのメンバーに新規事業を課すわけではありません。受講者が部署間の垣根を越えて本気で新規事業の発案に取り組むことで、新しい「経験」を得ることが何よりの狙いです。

日本郵船の宇宙事業はNYKデジタルアカデミーから生み出された

宇宙事業への参画でイノベーションを起こす日本郵船のチャレンジ | BVTL Magazine | 日本郵船株式会社

日本郵船の挑戦 Project Story ―Table Session-宇宙事業への参画、新たなイノベーションを | BVTL Magazine | 日本郵船株式会社

どんな人が学べるの?

第9期の受講生は13名です。日本郵船および国内外のグループ企業から、年齢や国籍、部署を問わず多様なメンバーが集まっているのが特徴。中にはNYK Line Chinaに所属し、中国・上海からリモート参加する社員も。異なる部署から参加するメンバーが連携し、さまざまな課題や新規事業に挑むことで、卒業後にもその経験がきっと生きてくるはずです。

デジアカってどんな雰囲気?

NYKデジタルアカデミーには一般的にイメージするような企業内アカデミーの堅苦しさがまったくありません。石澤学長のユーモアたっぷりかつテンポの良い講義進行には、退屈するどころかどんどん引き込まれてしまいます。

座学の講師陣は、日本郵船で事業家としてデジタル技術を活用したビジネス活動を展開してきた石澤学長をはじめ、エヌアライアンス株式会社 代表取締役/大喜利ファシリテーター 山本ノブヒロ氏、東京大学先端科学技術センター 西成活裕教授、株式会社STYLY取締役COO/事業構想大学院大学教授 渡邊信彦氏など、国内外から注目されている独創的で受講者の知的好奇心を刺激するような著名な講師の方々を外部からも招聘しています。

肯定的なフィードバックは、意欲や生産性、ストレス耐性や創造性などを高め、コミュニケーションを加速させることが分かっています。NYKデジタルアカデミーでは、チームメンバー同士で「Yes,and!(いいですね!)」という肯定的な反応とフィードバックを意識して交わし続けます。これによって自分の発言に自信が持て、実際に業務への意欲やモチベーションが向上することを体験できるのです。

気になる受講生の満足度は?

2024年5月〜2025年2月まで行われたNYKデジタルアカデミー第8期では、受講者の満足度が98.75%と、過去最高の満足度を達成しました。

第8期受講者の声には、「海外合宿で学ぶことが多かった」「講義と演習のバランスが良く、インプットとアウトプットを効果的に発揮できた」「講義が終わってもチームメンバーとコミュニケーションを取って協力していきたい」「部署の垣根を越えて利害関係なく話すことで、未知の分野への興味が広がった」などの感想が寄せられています。

第8期最終発表会の様子

新規事業はスケールがコンパクトなので、事業戦略の企画立案から市場調査やマーケティング戦略、営業販売の実行、人権や法令遵守への配慮、財務・会計など、書籍や動画で学んだことを実地で一通り体験するにはとても効率が良いというメリットがあります。

NYKデジタルアカデミーは社会に新たな価値を提供できるビジネスリーダーを育成するのが大きな目的ですが、日々の業務では得られない出会いがあり、研修が提供する非日常体験を通してそのつながりを継続できることも醍醐味の一つです。こうした環境に身を置くことが、ビジネスマンとして一皮むける経験になるでしょう。

今期デジアカ受講生の声

初回講義から数回の講義を経て、受講生の皆さんがNYKデジタルアカデミーにどんな感想を持っているのか、あらためて聞いてみました。

海崎新一朗さん

NYKデジタルアカデミーの講義は、さまざまなリベラル・アーツの視点から各回の講義テーマを考える構成になっていて、大変勉強になります。石澤学長の話は面白く、「そのアプローチからこのテーマに結び付くのか!」と毎回驚かされ、講義が楽しみになります。

カリキュラムの後半では演習期間が設けられていて、受講生自身が新規事業の立ち上げに挑戦することができます。この演習が、社会のさまざまな出来事への関心を持つきっかけになるとともに、ビジネスリーダーとしての素養を身に付けることができ、魅力的と感じます。

岩佐早希子さん

自分の視野がどんどん広がっています。例えば、財務・会計に関する実務的な知識はありましたが、その歴史や産業発展にもたらした影響は考えたことがありませんでした。第2回講義の「社会的イノベーションとしての財務・会計」で初めて財務・会計が社会の変革に寄与してきたことを学び、そんな背景があったのか!と財務・会計に対する見方が変わりました。こうした興味深い講義を聞き、多面的なものの見方を知ることができるのは面白いです。また、講義に加え参考図書や「Speeda」「Newspicks」といった情報サイトも利用できるおかげで、海運業界に限らず幅広い情報にアクセスできます。この点も自身の世界が広がり、とても有意義だと感じます。

NYKデジタルアカデミーは新規事業創造に実際に挑戦できるのが面白いところです。それも、時には社外の方と繋がり、議論を交わしながら活動できる点は大きな魅力と感じています。今はまだ、何をするか、何ができるか考えられていませんが、講義や演習を通じて自分の視野を広げる中で新規事業の種を見つけ、多くの方と連携しながら育てていくことができればと、今からワクワクしています。

西澤直樹さん

初回のガイダンスに始まり、事業経営、財務・会計と、幅広い分野の知識を吸収している最中ですが、ありがちな教科書的な講座ではありません。なぜストーリーが事業経営において重要なのか。なぜイノベーションの仕組みが財務・会計に備わっているのか。左脳と右脳、感情と論理、過去と未来。さまざまな角度から物事が紐解かれて再構築されていく授業に圧倒されています!

NYKデジタルアカデミーの肝心要は、“自己歴史”パート、にあるといわれています。そこで用いられるメソッドは門外不出。他の参加者の方々の自己歴史を聞くと、人に歴史あり、十人十色の人生を歩んでいることを実感します。私は昨年末に中途入社し、前職はデジタルマーケティングや金融業界であるため、海運とは縁がありませんでした。会社や部門、職種や経験を問わず、事業創造を目指すメンバーが一堂に会する。そんな懐の深さが本講座の魅力だと思います。

石澤学長からのメッセージ

宇宙事業など数多くのイノベーションを高い確率で生み出して続けてきたことから、NYKデジタルアカデミーというとさぞや厳しくて、負担も大きいに違いない……と誤解されがちですが、そんなことはまったくありません!むしろ、受講者にとって心理的な負担が極めて少ない、「業務と問題なく両立できた」「また受講したい」といった声も多くいただいています。

“受講者の心理的負担が少ないリーダーシップ研修”は珍しいことから、国内外の企業・大学などから注目を集めるようになり、三菱グループ各社への提供や、SMU(シンガポール経営大学/Singapore Management University)、Miriam College(フィリピン)など、提携の輪も広がっています。そのため受講者の皆さんに提供できる内容も、年々深く、グローバルなものになってきています。例えば、シンガポールで実施する本研修の合宿はSMUの正式な社会人向け研修のプログラムとして承認されており、受講すると同大学の短期講座修了証を取得できます。

受講者同士がとても仲良くなることも特徴です。中途入社や新しい部門に異動になったばかりなど、人的ネットワークを広げたい方にもお勧めですよ。

ビジネスリーダーとしてたくましく成長できる機会、NYKデジタルアカデミーは日本郵船の魅力の1つです!