抵抗低減・主機最適化でエネルギー効率改善 専門組織で一元的に検討、社内に展開

公開日:2025年05月28日

更新日:2025年10月15日

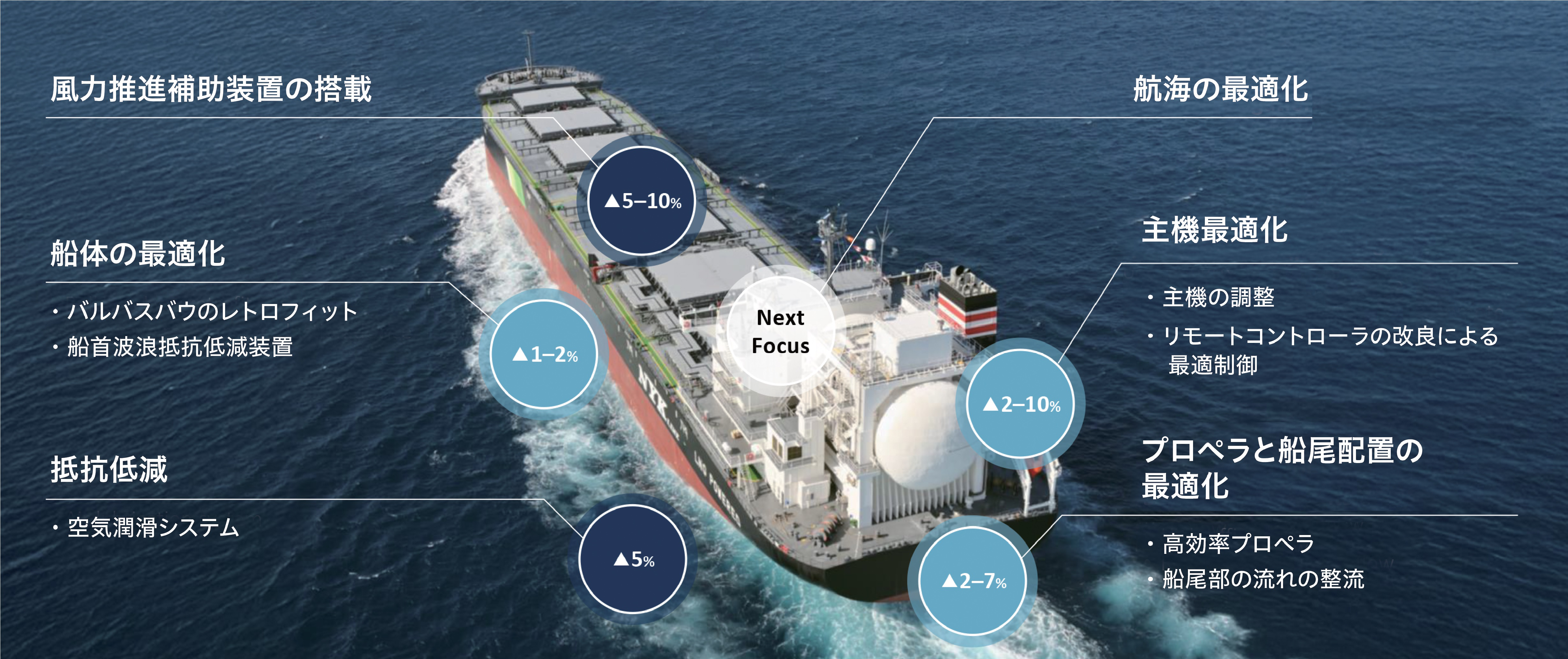

エネルギー効率改善に向けて検討中の主な技術

日本郵船は2023年に発表した中期経営計画で、グループ全体の2030年度の温室効果ガス(GHG)排出削減目標(スコープ1・2)を、21年度比「30%減」から「45%減」に上方修正した。その上積み分の15%のうち、10%をエネルギー効率改善で達成する計画だ。主な対策は船体抵抗の低減と主機の最適化。減速運航下で効果の大きい省エネ技術を優先的に導入する。

エネルギー効率の改善に向けて発足させたのは「性能改善ワーキンググループ」。脱炭素グループが主体となり、海務グループ、工務グループ、各事業部営業部門の海技チームで構成する組織だ。性能改善につながる機器を船舶に導入する際には、このワーキンググループで一元的に検討し、導入効果の試算などを各事業部に共有する体制を整えた。

エネルギー効率改善に向けたこれまでの検討を通じて、「特に抵抗低減と主機最適化に関して学んだことが多かった」(脱炭素グループ脱炭素推進チーム、以下同じ)という。

例えば抵抗低減に関しては、燃費削減に有効な減速運航を行ったうえで、さらに船体抵抗を低減させようとさまざまな機器をつけてもあまり効果が見えないことが分かった。一方、風力推進装置については「減速運航時は船首側から風を受ける確率が相対的に低くなり、横から風を受けている時が最も効果があるので、減速運航時も非常に効果があるということが分かった」。このため、導入を積極的に検討する方針だ。

主機の最適化に関する研究では、新造時の計画船速約20ノットに対して、現在の実際の航行スピードはかなり低いため、低速で燃費が最適になるようなチューニングの余地がかなりあることが分かった。これを踏まえて「余地のある対象船について最適化を進めていく」方針だ。

主機のアップグレードでは、機械制御エンジンに最新の省エネ技術を適用することで、減速運航時の低・中負荷運転での性能を向上させる。具体的には、低・中負荷運転に最適な排気弁の開閉時間を調整しシリンダー圧を高めることでエンジン効率を1~2%向上させる技術「エコカム」を採用する。また、機械制御式エンジンの燃料噴射のタイミングを電子制御式に変更し、低負荷運転に最適化された燃料噴射タイミングによってシリンダー圧を増加させて燃費を1~2%改善する「可変噴射タイミング(VIT)」を導入する。主機の遠隔制御では、エンジンの負荷を自動制御する最新のエンジン遠隔制御システムを導入し、これによってエンジンの性能を最大限に引き出していく。

また、抵抗を低減するための取り組みとして、舵に取り付ける省エネ装置「サーフバルブ」の既存船への搭載を進める。船舶の操船性に影響を与えることなく燃費を向上させることができるもので、プロペラから発生する水流を調整し、プロペラ後方の回転流を前方への推力に変換する。

24~26年をフェーズ1としてGHGの排出10%削減を達成し、27~30年のフェーズ2で風力推進補助装置や空気潤滑システムなどによるさらなる削減を目指す。フェーズ1では、主機のアップグレードに三井E&S、主機の遠隔制御にナブテスコとマンタ・マリン・テクノロジーズ、船尾付加物にIMC(ライセンサーはJMUグループ)を起用する。

2025年3月25日発行の海事プレス増刊号を再編集