日本郵船の新発想「感動物流」が変革する未来とは?

公開日:2025年09月30日

更新日:2025年10月02日

物流は、私たちの暮らしを支える必要不可欠な社会の仕組みです。一方で、物流業界は人手不足をはじめさまざまな課題を抱えています。「物流の明るい未来のために、私たちは今、何をすべきか」との思いから、日本郵船が取り組んでいるプロジェクトが「感動物流」です。プロジェクトメンバーに「感動物流」の内容、今後の展望を聞きました。

物流の明るい未来を見つける「感動物流」

物が運ばれ、手元に届けられることは、ごく“当たり前”の日常だと思っていませんか。しかし、物流の“当たり前”を実現できるのは、そこで従事する人々がいるからこそ。一方、物流業界では、少子化による人口減などに起因する人手不足など、さまざまな課題に直面しています。物流の“当たり前”を危うくする深刻な問題です。

「海運業は、私たちの暮らしになくてはならないさまざまな物を、海を越えて運んでいます。やりがいも大きいし、誇りを持って取り組める仕事です。ですが、消費者の方々の目に触れる機会が少ないために、社会的な認知度が低く、ともすると忘れられがちです」

そう語るのは、中川大輔(日本郵船・海洋事業グループ)。「感動物流」プロジェクトメンバーの一人です。

「問題を解決する方法の一つが、世の中で物流そのものの価値を高めていくことだと思います。とはいえ、迅速性、コスト、安心・安全という価値(品質)は、もはや飽和状態に近いという現状もあります。『感動物流』は、これまでの物流になかった新しい価値を創出すること。新しい価値判断基準を社会に浸透させる取り組みといっていいでしょう」

日本郵船・海洋事業グループの中川大輔

手探りでつかんだ“新たな価値”の創出のヒント

物流が既存の価値を徹底的に追求し尽くした今、新しい価値を創出することは簡単ではありません。暗闇の中で形の分からぬ何かを手探りで見つけ出そうとするような作業でした。「感動物流」プロジェクトメンバーは自分たちが気づいていない視点を求めて、いくつかの大学に共同研究を持ち掛けます。

当初からの「感動物流」プロジェクトメンバーの一人である鈴木基史(NYKバルク・プロジェクト・海技第一グループ)は、次のように振り返ります。

「共同研究とはいっても当初はまったくの手探り状態で、飛び込み営業のように大学にアプローチしていきました。その中の一つが多摩美術大学さんでした。最初にお願いしたのは『船全体をキャンバスに見立てて絵を描いていただけませんか』。美術の学校だからという単純な発想でした」

単純といえば単純ですが、そこからは当時のチームメンバーがいかに手探りの状態だったかが伝わってきます。

「先生や学生の皆さんとのやりとりは刺激的で、私たちにはない視点に驚かされました。たとえば、本質を徹底的に掘り下げていくという視点。ここに名刺入れがあります。しかし、これは名刺を入れるだけのものなのか?名刺入れとしてのあるべき姿は?そもそも名刺入れとは何のためにあるのか?一つひとつの機能を分解して、再定義していくのです。

新しい気づきは共同研究の次のステップに進むきっかけとなりました。

NYKバルク・プロジェクト・海技第一グループの鈴木基史

物流現場で働く人の“誇り“をデザインするプロジェクト

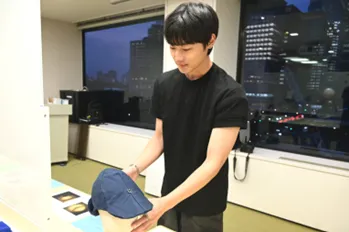

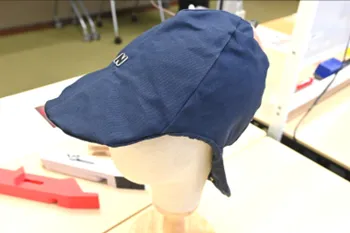

2023年、多摩美術大学と日本郵船の産学共同研究が、いよいよ本格的に始まりました。第一歩となったのは、船員用ユニフォームのプロトタイプをデザインするプロジェクトです。プロジェクトは多摩美術大学の授業に組み込まれ、通年カリキュラムとして進められることになりました。

自らも機関士として船内業務に携わる上田貴裕(日本郵船・海務グループ)が、プロジェクトの狙いを語ります。

「私自身、物流が日本の多くの人々の暮らしを支えていることに誇りを感じ、現場で汗を流してきました。しかし、私たちの仕事は、お客さまからは見えにくく、モチベーションを維持するのが大変です。私は機関士なので船のエンジンルームで作業をすることが多いのですが、夏場は40℃を超える過酷な環境です。現場で働く人たちのために、機能性や快適性が高い作業着を用意すれば、船上生活や作業の品質向上が期待できますし、革新的でファッショナブルなデザインは、それを着て働く人が“誇り”を感じる瞬間になると考えました」

ユニフォームのデザイン研究では、より長く使えて、使えなくなった後も資源として再利用できる“循環性”も重視されました。

船員のウェルビーイングと循環型社会を考える産学共同研究を開始

「実は将来的な販売も視野に入れているんです。新品だけでなく、長く使った生地を船内作業で生まれた“風合い”を活かし、別のファッションアイテムに形を変えて商品化するといったアイデアも検討しています。販売で得た収益は、ユニフォームの製造・支給コストに充当したり、船内環境の向上に役立てたりすることを考えています」

デザイン性だけでなく、資源やコストの循環性という機能までデザインされたユニフォームは、持続可能性という時代の要請にも応えてくれるはずです。

デザインされたユニフォームを船員に支給し、フィードバックをもらうためのトライアルも行っている

「船員が働く姿はなかなか目にしてもらえる機会がありません。けれど、ユニフォームを作ることで注目してもらい、物流の社会的な認知度を上げるきっかけにもなるはず。私の思いとしては、かっこいいユニフォームを着た船員を見た子どもたちが、その姿に憧れて、将来は船員になりたい!と思ってくれたら、本当にうれしいですね」

日本郵船・海務グループの上田貴裕

共同研究は、さらなるステージへと拡大中

多摩美術大学との共同研究は、ユニフォームに続き、より快適で豊かな船内生活をデザインするプロジェクト「Cozy・Comfy ~ 働く/暮らしの中にある喜び」 もスタートしています。

「現在は、船員の居住空間の快適性や利便性を向上するアイテムや、船内でできるレクリエーションの拡充などの研究をしています。本当にたくさんのアイデアがプロトタイプと共に学生から提案されています。たとえば、船内で、勤務時間外に被る安全帽子の提案。天井が低く、パイプや防水壁の出っ張りがあちこちにある船内では、移動時に頭部の保護が欠かせませんが、頭部の保護機能を備えながらも、軽やかに快適に着用でき、その帽子が船乗りのアイデンティティを示すデザインで提案されています。また、渡航先の海で得た塩の結晶をミニチュア化して、お客さまに“お土産”としてプレゼントするというアイデアもあります。塩は船上生活にとって本来はやっかいな存在なんですが、地域によって結晶の形が変わるため、楽しく活用しようという逆転の発想ですね。

これらの研究もユニフォーム同様に、船員が働きやすく、暮らしやすい環境を向上させ、世界を航海している船乗りに“誇り”を感じてもらう機会を増やすことが狙いです」(中川)

9月26日に日本郵船本店で産学共同研究プロジェクトの最終報告会を実施

多摩美術大学との産学共同研究に続き、異業種企業との協業によるテクノロジーの追求という共創プロジェクトも始まっています。

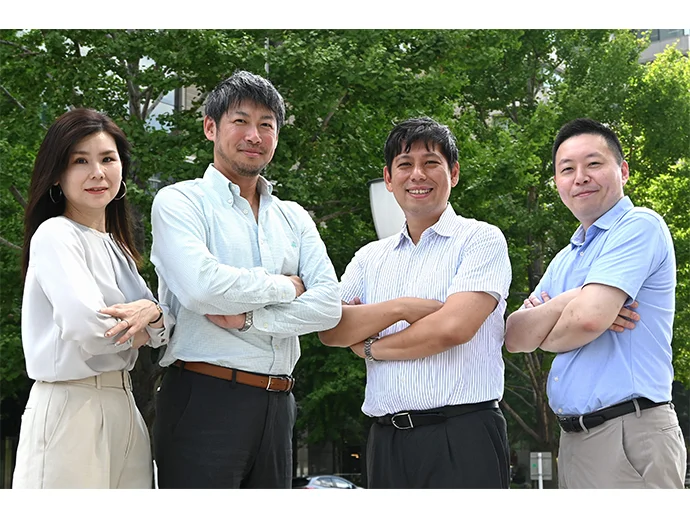

MOONRAKERS TECHNOLOGIES(ムーンレイカーズ・テクノロジーズ) 西田誠 代表取締役(一番左)が感動物流メンバーと訪船し、船内の様子を視察

「吸水性・速乾性、消臭機能…などが一般的な市販品よりもずっと高いTシャツ(※)を船員に着用してもらい、快適性や生産性がどのくらい向上するのかという実証実験を行っています。これは東レ株式会社発のファッションベンチャーのMOONRAKERS TECHNOLOGIESさんとの出会いを通じコラボレーションが実現したものです。初めて着用した瞬間に、これはイケる!と思いました。汗の不快感が軽減する構造と、速乾性・消臭機能が船内の洗濯事情にも適している。先行して着用してもらった船員からも好評価を貰っています。より船内生活が快適になるようにカスタマイズしたい、そんな思いにも答えてくれるのがMOONRAKERS TECHNOLOGIESさんだと。共同開発した製品を、もっと多くの船員たちに届けたい、喜んでもらいたいと思っています。」(上田)

(※)「MOON-TECH®」素材を利用したもの。極限環境である宇宙空間(国際宇宙ステーション)での生活をより快適にするためにJAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)と東レが共同開発した宇宙技術を筆頭に、高レベルな12個もの機能性を搭載

機能性が非常に高い、日本が誇る先端テクノロジーを搭載した「進化した服」は、エンジンルームのような室温が50℃にもなり、汗の止まらない作業環境や洗濯物の外干しができない船上の暮らしにおいても、服の速乾性や消臭機能の高さを活かし快適に過ごすことができます。

エンジンルームで機関士と撮影

「外部の視点を入れることで、今までなかった発想が次々と生まれています。これらは全て、物流を可視化し、そこにどのような価値があるのかを理解してもらうための仕組みづくりです。これがまさに『感動物流』なのです」(鈴木)

郵船ロジスティクスグローバルマネジメント・Corporate Sustainability Groupの辻薫

新規事業のアイデアを検討する際に、①出来る限り多くのアイデアを出し合い議論すること、②異業種の方とつながり成功事例を検討すること、を大切に考えていました。おかげでMOONRAKERSさんとも出会うことができました。そして私たち「感動物流」のビジョンに共感いただけたのです。歩みをともにできるビジネスパートナーとの出会いを通じ、感動物流は実証段階を迎えています。ビジネスを探求しつつ社会課題をも解決できる、そんな息の長い事業にできたらと考えています。(辻)

“船乗りの誇り”をRe デザインする - 2つ異なるアプローチ・共創によって、社会問題の提起・解決を目指す

感動物流メンバー

(左)鈴木 基史

NYKバルク・プロジェクト株式会社 海技第一グループ所属。

海技者が多い部署で数人しかいない陸上社員。電卓を片手に持ち、船費の予実管理と船の入渠選定を担当。陸上にいながら、船の世界にどっぷり浸かる毎日。前部署では人事、総務を幅広く担当した。

(中央左)中川 大輔

日本郵船株式会社海洋事業グループ所属。

自動車船グループやLNGグループ、海外勤務を経て、2021年10月から現部署へ。主にシャトルタンカーや二酸化炭素の貯留・回収(CCS)に取り組み、エネルギー事業の上流から下流までを通じて、ネットゼロ社会への貢献を目指しています。中期経営計画の「既存事業の深化」と「新規事業の創造」の両方を経験できる魅力的な部署だと感じている。

(中央右)辻 薫

郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社 Corporate Sustainability Group, Corporate Branding Team所属

入社以来、国内外での物流営業部門に従事しビジネスの最前線で顧客のニーズと向き合ってきた。コロナ禍「物流をとめない。」という思いで毎日の様に顧客BCPとサプライチェーンの循環を検討し、日本郵船グループの総合力を組み合わせた物流ソリューションを提供できた事は今でも印象的。4月からYLGM設立と共に現部署へ。多国籍なチームメンバーと共にYusen Logisticsらしさを体現するブランド戦略を担当。

(右)上田 貴裕

機関長。海務グループ海務新規事業サポートチーム所属。

入社して約3年間はコンテナ船をはじめ数種類の船に乗り、1年間の陸上勤務を経て、自動車運搬船やLNG(液化天然ガス)船を中心に5年間、再度の陸上勤務を経て、また船に戻り……と、海と陸を行ったり来たりしている。

「感動物流」は独自の研修制度から生まれた

「感動物流」は、日本郵船独自の社内研修制度であるデジタルアカデミーから派生したプロジェクトです。デジタルアカデミーとは、物流のイノベーションにつながる思考メソッドを学び、社会潮流を的確にとらえた新規事業にチャレンジするマインドを持つ人材を育成するのが大きな目的。すでに事業化に向けて動き出しているデジタルアカデミー発のプロジェクトもあります。

新ビジネス続々!「NYKデジタルアカデミー」の気になる中身

https://www.nyk.com/stories/04/02/20250716.html

上記メンバー紹介の通り、それぞれに本業があり、それに加えて新規事業である「感動物流」に取り組んでいます。本業での経験を新規事業に活かし、新規事業で得た発見を本業にフィードバックし…と相乗効果で仕事のおもしろさ倍増!物流のより良い未来を目指す取り組みは、これからも続きます。今後の展開に、ぜひご期待ください。