「日本郵船これくしょん」Vol.4 自動車専用船編 ― まるで海に浮かぶ巨大な立体駐車場! ―

公開日:2025年09月08日

更新日:2025年10月07日

日本郵船のLNG燃料自動車専用船「SAKURA LEADER」

日本郵船グループではさまざまな種類の船を運航しています。一般にはあまり知られていないけれども海の上で大活躍する数々の船種をご紹介する「日本郵船これくしょん」。第4回は、自動車運搬に特化した自動車専用船をお伝えしましょう。

海をまたいで新車・中古車の物流を担う

日本車は世界中で人気があります。多くの新車が海外にわたって活躍しています。近年は中古車も人気。海外旅行先などで日本の古いバスやトラックが活躍する姿を見たことのある人は多いかもしれません。一方、海外から日本へと輸入される自動車も増えました。これらの自動車を、海を越えて運んでいるのが自動車専用船です。

自動車専用船はPCTC(Pure Car & Truck Carrier)と呼ぶのが一般的です。乗用車やトラックなどを運ぶ船という意味ですね。かつてはPCC(Pure Car Carrier)という乗用車専用の船もありましたが、現在は主流ではありません。

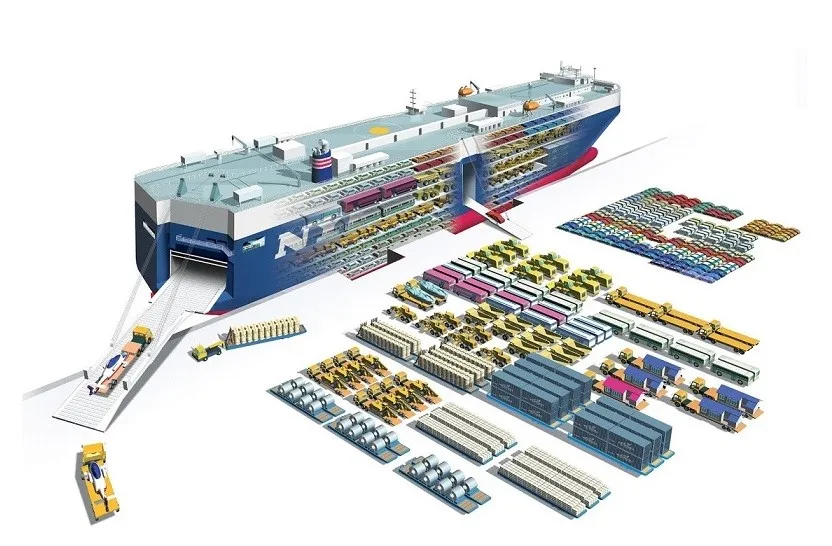

”Pure”は“乗用車やトラック専用”という意味ですが、実はそれ以外のいろいろな荷物も運べます。建設用重機や農業用機械、エアポートバスなどの自走できる車両の他に、自走できないヘリコプター、ボート、タイヤ、コンテナ、さらには風力発電のプロペラなども、トレーラーに乗せて輸送することも。

「自動車専用船」ですが運べる荷物は様々

現在、日本郵船グループでは約120隻の自動車専用船を運航しています。これは、運航している船の数で世界トップシェア(15.1%※2025年4月時点)を誇っています。この規模が、グローバルな自動車輸送ネットワークにおける揺るぎない競争力を支えています。

自動車専用船は非常に大きな船です。近くに立てば見上げるばかり。高さは11階建てのビルに相当します。

運航ルートはその時々によって変わります。例えば、日本から最初の輸出先の港へ向かい、貨物を一部降ろしたのち、また新たな貨物を積み込みます。複数の港を順次経由しながら、最終的に日本に帰港するときも、海外で積み込んだ自動車を載せて戻るなど、できるだけ効率的で無駄のないように運航しています。

自動車専用船。自動車をはじめとするさまざまな荷物を運ぶ

(参考)https://www.nyk.com/news/2021/20210902_01.html

自動車輸出入の増大から生まれた船

自動車は、自動車専用船が登場する以前は、他の貨物と混載して1台ずつクレーンで積み込んでいたのです。

しかしそれでは時間がかかり、車体に傷が付くこともあります。その上、一般の貨物と違って重ね積みができないため、場所も取って非効率です。

自動車の輸出入が盛んになった1960年代、船に取り付けたランプウェイ(船に出入りするためのスロープ状の通路)を自動車が自走して陸と船内を行き来できる、RORO(ロールオン・ロールオフ)方式の自動車兼ばら積み船が考案されました。自動車用のデッキを複数層設け、運べる台数は1000台以上に。

輸出先で自動車を下ろした後は、穀物などを積み込んで帰るこの船は「カーバルカー」と呼ばれます。米国への自動車輸出が増大していた日本では、1960年代半ばには運航が始まっています。米国から日本へは小麦、石炭、鉱石などを運んでいました。

しかし自動車専用船への要望はさらに高まります。鉱石などの残渣(ざんさ)が自動車の塗装を傷付ける危険や、貨物集荷遅れで船積み計画が乱れてしまうのも大きな理由でした。

1970年には日本で初めての外航自動車専用船(PCC)が建造されました。その後も次々と建造され、大型化も進み、ついには6000台を積めるクラスも登場しました。

日本郵船初の自動車専用船「神通丸」1970年竣工

※日本郵船歴史博物館所蔵

1980年代になると小型乗用車の現地生産が進むと同時に、重機、トラック、農業用機械などの輸出入も増え、背の高い車両も運べるよう進化したPCTCが建造されるようになります。

2010年代から、新しく建造されるPCTCは、エネルギーを節約し、二酸化炭素排出量も抑えるなど地球環境に配慮したエコシップになっています。

貨物は建設用車両や電車の車両、風車など多岐にわたる。自走できない貨物はロールトレーラーを使って運ぶ

安全を最重視した12階建ての駐車スペース

自動車専用船は、「海に浮かぶ立体駐車場」をイメージするとしっくりくるかもしれません。日本郵船運航のPCTC「PLEIADES LEADER」(ぷれあですりーだー)を例に見てみましょう。

自動車専用船「PLEIADES LEADER」

普通乗用車であれば6430台をぎっしり詰めるこの船は、全長199.94m、幅32.26m。全長は港湾施設やドックの制約に、幅は旧パナマ運河を通過できる最大幅に、それぞれ合わせるよう設計され、国際航路での汎用性を高めています。船底からアンテナ最上部までの高さは52.6mもありますが、水に沈んでいる部分は貨物満載時でも8~9mとわずかで、ひときわ高く見えます。これは、自動車専用船が「軽い貨物をかさ高く積む」という特性を持つためで、鉄鉱石や原油のような重量のある貨物を運ぶバルク船やタンカーと大きくと異なる点です。

背が高く横風の影響を受けやすいので、風によって流される角度を考慮しながら針路を決めたり、船底のバラスト水を調整したりなど、独自の操船テクニックが必要です。

貨物用のデッキは12階建てで、乗組員の居住区や操船を行う船橋(ブリッジ)は、船尾の上部にまとめて配置され、一番上に船橋があります。これは貨物スペースを最大化し、かつ視界を確保するための工夫です。

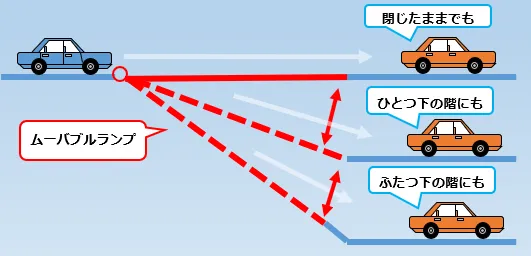

車両の出入りには、主に船尾のスターンランプ(クオーターランプ)を使いますが、台数や荷役効率などの必要に応じて、横腹のサイドランプ(センターランプ)も使用します。車両はランプを渡ってまず5階部分に入り、そこからスロープを走って目的のデッキに向かいます。特筆すべきは「ムーバブルランプ」という可動式スロープです。水平にすれば同じ階へ、下げれば1階、2階下へ、それぞれ繋げられるので、目指すフロアへと効率的に車を運べる仕組みになっています。

船の後方に設けられたスターンランプ

可動式スロープ「ムーバブルランプ」

ムーバブルランプの傾きを変えることで目指すフロアへと効率的に車を運ぶ

内部は12層ですが、その内2層は天井の高さを変えられます。通常はどのフロアも高さ2.1~2.2mですが、5階と7階は5.1mまで3段階。天井を押し上げるための特殊車両リフタブルカーもフロアに待機しています。

天井を押し上げる特殊車両「リフタブルカー」

排ガスが内部にたまらないよう、各フロアには大型のベンチレーターを装備。どの自動車もガソリンを積んでいるため船内は火気厳禁ですが、万一に備えて、数百にもおよぶ火災報知器や消火器を設置、消火用水のパイプも巡らされています。

積み付けは陸の専門職と港の「ギャング」がタッグ?

自動車専用船で注目すべき点の1つは、プランニングと積み付け作業のプロ技の連携でしょう。

まずプランニングです。さまざまな大きさの車両を1階~12階までぎっしり積むには、1台1台の向きや順序が重要です。柱やムーバブルランプの位置、天井高などを考慮しなければなりません。しかも、到着した港で全てを下ろすわけではありません。陸上職のプランナーは、寄港地ごとの積み揚げ順を緻密に考え、安全かつ大量に運べるよう計画を立てます。

次に積み付け作業です。ここで活躍するのが「ギャング」と呼ばれる各港の協力会社によるチームです。といっても、日本語で一般にイメージする「ギャング=悪党の集まり」では決してありません!

「ギャング」の語源は「行進」や「行列」、そして現在のオランダ語では「通路」を意味します。そこから、港の作業員集団を「ギャング」、船と陸をつなぐタラップを「ギャングボード」や「ギャングウェイ」と呼ぶ海運用語に発展したようです。1ギャング(1チーム)は15~25人からなり、多い時は5ギャング以上が作業に当たります。

こうしたギャングの中にはさまざまな役割を担う人がいます。まず、「横持ちドライバー」は、港のヤードから船内で指定されたフロアまで運転する人です。走行速度は時速20km、前の自動車との間隔は15mなどのルールがあります。所定のフロアに停車したら、ただちに次の自動車を運ぶべくヤードに戻ります。その横持ちドライバーが船外に出る専用車を運転するのが「足車(あしぐるま)ドライバー」です。

フロアに到着した自動車を所定位置に移動させるのが「本付けドライバー」。「シグナルマン」の誘導に助けられながら、素早くピタリと止めます。乗用車の場合、前後の間隔は30cm、左右は10cm!まさに神業!

止めた自動車は、グラスパーと呼ぶベルトと金具で、床に無数に空けられているラッシングホールを使って固定します。この作業を行う人たちが「ラッシャー」です。しっかりと固縛することで、風や波で船が揺れても車体同士が接触することはありません。ラッシングホールは船内のスロープにも空けられています。全てのスペースを無駄なく使うのです。

ギャングは積み付けが終われば陸に戻りますが、航海中は乗組員が毎日、固定状態を1台ずつ点検しています。

絶え間なく進化を続ける自動車専用船

LNG燃料自動車専用船 「SUMIRE LEADER」(2023年竣工)

日本郵船のPCTCは進化を続けています。

例えば、運航や荷役の効率化です。従来は船員の経験値に頼るところが多かったものが、最近では、船上で計測した風力・風速、波の高さ、速力、燃料消費量、天候などのビッグデータを陸上で分析・解析して、最適な航路や速力、到着時間などを算出できるようになりました。これにより、積み付けプラン作成は、プランナーのノウハウをアルゴリズム化した計画作成システムを導入したことで、従来は1隻当たり最大6時間かかっていた作業が、1隻2.5時間まで短縮されています。また、どの船をどの貨物にあてると最適なのかを考える配船計画も、熟練担当者による職人技から人工知能(AI)を用いた最適化が進んでいます。

さらに、近年の新造船20隻はすべて、二酸化炭素や窒素酸化物の発生量が少なく、環境への負荷が小さい「液化天然ガス(LNG)燃料船」です。2021年にはLNG燃料とバッテリーを組み合わせた世界初の「バッテリーハイブリッド自動車専用船」も就航。従来の重油燃料船に比べて、硫黄酸化物は約90%、窒素酸化物は約85%、二酸化炭素は約25%の排出削減を見込める船です。

このように、携わる多くの専門職が持つ高い技術と経験値、そして地球環境への配慮と効率化を両立する船体。その両輪によって自動車専用船はこれからも世界の港を巡ります。

バッテリーハイブリッドLNG燃料自動車専用船「AUTO ADVANCE」