日本郵船の社歌「永遠に路あり」が愛され続ける理由とは? ― 作曲を担当した音楽家・樫原伸彦さんに聞く ―

公開日:2025年10月03日

更新日:2025年10月03日

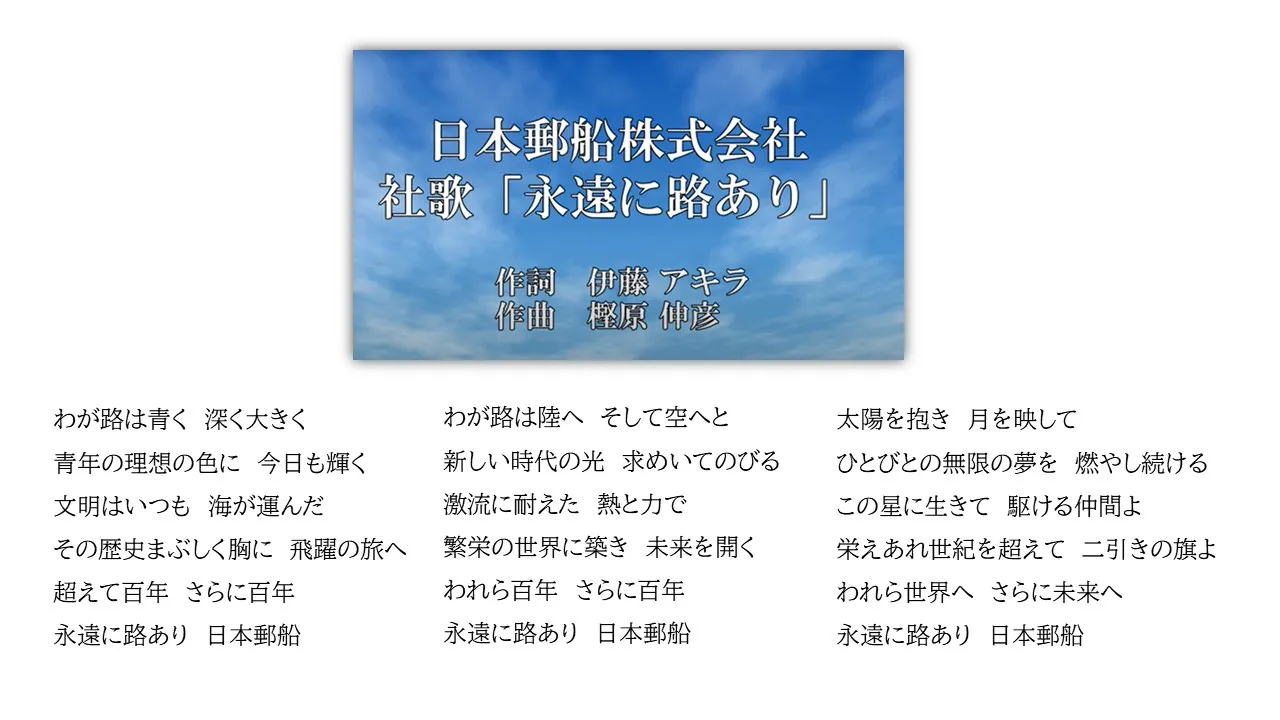

日本郵船の社歌「永遠に路あり(とわにみちあり)」は、創業100周年の翌年1986年に、日本郵船のこれからの100年に向けたメッセージとして制作されました。その後、毎年行われる創業記念式典などでの社員による斉唱をはじめ、2025年2月に公開されたCM動画のBGMにも使用されるなど、誕生から40年近くが経過した今も大切に歌い継がれています。作曲を担当された音楽家・樫原伸彦さんに、制作の舞台裏や当時の思い出、曲に込めた思いをお聞きしました。

作曲は、尾崎豊さんのプロデュースも手掛けたマルチミュージシャン

♫わが路は青く 深く大きく

♫超えて百年 さらに百年

未来に向けた希望や決意が歌詞にちりばめられた、日本郵船の社歌「永遠に路あり」。日本はもちろん、海外の従業員にも歌われており、2019年には日本経済新聞社主催の「NIKKEI全国社歌コンテスト」にて、「歌詞に名言賞」を受賞。曲に込めた志は、今もなお輝きを放ち続け、多くの人の共感を集めています。

作曲を担当したのは音楽家、樫原伸彦さん。歌謡曲からポップス、ロック、さらにはCM音楽や映画のサウンドトラック、ゲーム音楽など、ジャンルを問わず幅広いフィールドで、作・編曲家、プロデューサーとして活躍するマルチミュージシャンです。

40年以上のキャリアで手がけてきた仕事には、尾崎豊さん、柳ジョージさん、柏原芳恵さん、本田美奈子さんといった有名アーティストの名前がずらり。さらには、ももいろクローバーZやAKB48などアイドルグループへの楽曲提供や、「セーラームーン」「ガンダム」などのアニメの作曲も多数。樫原さんのバイオグラフィーには、おそらく多くの方が一度は耳にしたことがある楽曲が並びます。

「永遠に路あり」の歌詞。作詞したのは、故・伊藤アキラさん。数々のCM音楽、渡辺真知子さんの「かもめが翔んだ日」など、ヒット歌謡曲の作詞も多数

若者音楽家に舞い込んだ「社歌作曲」という大仕事

樫原さんが日本郵船の社歌「永遠に路あり」の作曲を依頼されたのは、23歳のころ。当時は音楽家として独立したばかりで、足元を固めるために、あらゆる仕事をがむしゃらに引き受けていた時期だったそうです。

「当時はプロミュージシャンになって5、6年目。尾崎豊さんのバンドのキーボード奏者として日本中をライブツアーして、その合間にCM音楽の作曲などを行っていました。そんなタイミングで依頼されたのが、日本郵船さんの社歌でした。先に歌詞ができていて、歌詞に合わせて曲を作るというご依頼でした。正直な感想は『本当に自分でいいの?』でした。なにしろ作詞家は、かの日立グループのCMソング『この木なんの木』で有名な伊藤アキラ先生。レコーディングでは、オーケストラや合唱隊も用意されました。オーケストラ演奏の指揮を執ったのは、後に日本人として初めてウィーン国立歌劇場で指揮を執った大町陽一郎先生。独唱を担当したのは、有名なオペラ歌手である岡村喬生さんです。本当にそうそうたる顔ぶれです。その中で私一人が駆け出しの若者。プロジェクトの規模も想像以上に大きくて、正直かなりビビったのを覚えています(笑)」

作曲や編曲はもちろん、アーティストのプロモーションまで含めた包括的プロデュースの手腕にも定評がある樫原伸彦さん

「永遠に路あり」に隠された“ポップスの妙味”

不安を感じながらも「やるしかない!」と依頼を引き受けた樫原さん。歌詞から得たインスピレーションと、日本郵船という企業に対して自分が思い描くイメージを元に作曲に取り組みました。

「歌詞に込められた未来への希望や決意のイメージを大切にしながら、日本郵船さんが海運業であることから、“おおらかな海”の映像が目に浮かぶメロディーを作ろうと心がけました。一方で気を付けたのは、硬くなり過ぎないメロディーにすること。歌詞の言葉遣いに少し懐かしさを感じさせる唱歌のようなニュアンスがあったので、王道に振り過ぎたメロディーだと硬くて暗い雰囲気になってしまう気がしたのです。そこでポップスでよく使われる分数コードやメジャーコードを、コード進行の中にさりげなく盛り込みました。社歌のような楽曲では、まず使われないコード進行です。作曲しながら、本当に使ってもいいのかなと、少しドキドキしたのを覚えています」

こうして誕生した、一般的な社歌とは少しだけ違うニュアンスのメロディーは、ひょっとしたら「永遠に路あり」が40年近く経った今も色あせることなく歌い継がれている秘密の一つかもしれません。

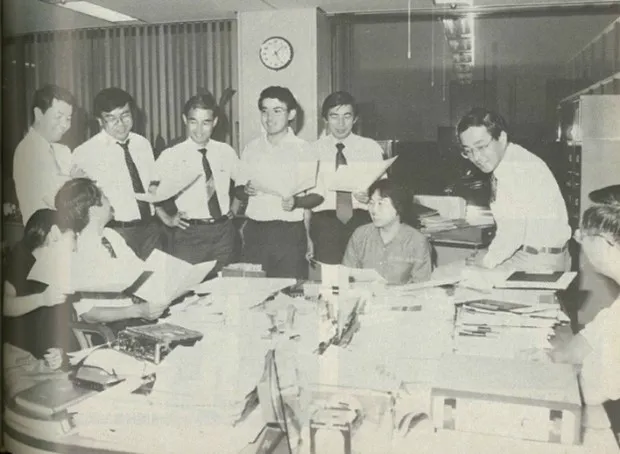

「永遠に路あり」制作当時の打ち合わせ風景。右にいるのが若き樫原さん。

樫原さん自身の人生にも影響を与えた「永遠に路あり」

樫原さんのお父さまは三菱の銀行員だったそうです。

「父は本当に三菱が好きな人でした。私が子どもの頃、父に連れられて三菱グループの祖である岩崎弥太郎の伝記映画を見に行ったこともありました。父は私を三菱の銀行員にすると決めていて、映画を見せたのも教育の一環だったのかもしれません」

しかし樫原さんはミュージシャンの道を志します。

「ミュージシャンは不安定な職業ですから、私の父は猛反対。『音楽なんて“趣味”みたいなことで飯が食べていけるか!』と大激怒です。結果、親子で大げんか。私は家を出てミュージシャンへの道を歩み始めたのです」

プロミュージシャンになってからも、親子の関係はこじれたまま。そんな二人の関係を修復したのが、日本郵船の社歌「永遠に路あり」でした。

「三菱に強い愛着を抱いていた父でしたから、三菱グループの日本郵船さんの社歌を作ったことを知って、私への評価が変わったのです。『日本郵船の株を買わなくては』とまで喜んでくれました(笑)」

日本郵船の社歌「永遠に路あり」以降、お父さまは、樫原さんの携わったCDなどを買い求めるなど、息子の仕事ぶりを応援するようになったそうです。

1986年8月に社外スタジオで行われたレコーディング風景。生のオーケストラや合唱隊も用意された大規模なプロジェクトだった

時代が変わっても大切な“思い”は変わらない

日本郵船の社歌「永遠に路あり」を作曲した後も、さらなる飛躍を遂げ、活動フィールドを広げ続けてきた樫原さんですが、45年近いキャリアの中で、音楽業界を取り巻く環境は大きく変化したそうです。

「音楽制作はコンピューターを駆使したDTM(デスクトップミュージック)が主流となり、生のオーケストラを使用する機会は激減し、レコーディングできる大きなスタジオも次々と姿を消しています。当時のようにスケールの大きなレコーディングは成立しにくい時代になっています。音楽業界に限った話ではありませんが、新たな技術の登場によって、仕事の仕方もずいぶん変わりました。けれど届けるべきものは変わっていないと思います。人の心を打つメロディー、時代に刺さる音楽を生み出すのは、作り手の強い思い。それはいつの時代でも変わらないし、これから先の未来も変わらないと信じています」

樫原さんの思いは、日本郵船の哲学に通じるものです。

「日本郵船さんは、社歌を作らせていただいたご縁もありますし、私にとっては非常に気になる企業です。さまざまなことに挑戦していることをニュースなどで知るたびに、自分の姿を重ね合わせるのはおこがましいとは思いますが、勇気をもらったり、頑張ろうというモチベーションになったりしています。最近だと、郵船クルーズさんが運航を始めた飛鳥Ⅲのニュースが印象に残っています。自分も今は忙しくて時間が取れないけれど、いずれは飛鳥Ⅲでゆっくり旅をしてみたいですね」

完成した「永遠に路あり」はカセットテープに録音され、国内・外の各拠点、各船宛てに1本ずつ配布。当時は社員が集まってテープを聴きながら練習するという光景も

未来とは”強い思い”が作り上げていくもの

作曲から39年。今もなお歌い継がれている日本郵船の社歌「永遠に路あり」の作曲という仕事に巡り合えたことは、作曲家として幸せなことと語る樫原さん。

「ポップスやCM音楽などは、時代の変化とともに忘れられてしまうものも少なくありません。けれど社歌は時代に左右されず歌い継がれます。39年前に作曲したとき、そんなことを考えながら取り組んだことを覚えています。それが、今こうして現実になっています。今後も『永遠に路あり』が歌い継がれていくことを願っています。

100年先の未来に向けたメッセージとして創られた社歌、「永遠に路あり」。樫原さんからは、言葉の端々に「未来」への希望はもちろん、未来とは「強い思い」が作り上げていくものであるという気持ちが伝わってきました。

樫原伸彦さん、ありがとうございました。今後のさらなるご活躍を期待しています。

日本郵船社歌「永遠に路あり」