LNG燃料船の普及で業界をリード 多様な船種で代替燃料船を整備

公開日:2025年05月23日

更新日:2025年10月15日

自動車船“SAKURA LEADER”にLNG燃料のバンカリングを行う“かぐや”

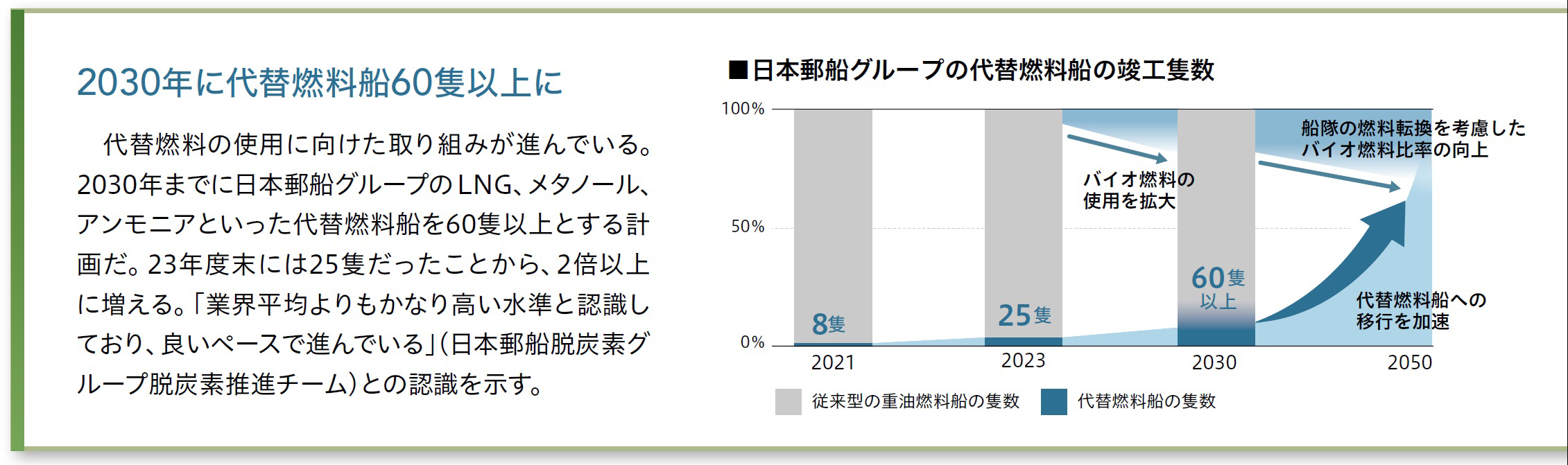

日本郵船グループは、ゼロエミッション燃料が実現するまでのブリッジソリューションに位置付けられる低炭素のLNGを燃料とした船舶の普及で海運業界をリードしてきた。LNG燃料自動車船、LNG燃料供給船で世界初の建造を同社グループが手掛けた。LNG燃料からアンモニア燃料へとつなげていく代替燃料の基軸戦略に加えて、輸送貨物などに応じてLPG、メタノール、バイオ燃料といったさまざまな代替燃料を荷主などと協力しながら積極的に導入している。

LNG燃料船とバンカリング船の両方を拡大

日本郵船は2015年に国内初のLNG燃料船としてタグボート“魁”を誕生させた。グループの京浜ドックが建造、新日本海洋社が運航し、横浜・川崎港での曳船作業に用いられる船だ。バンカリングはタンクローリーからフレキシブルホースでLNGを供給するトラック・ツー・シップ方式とした。

機器の搭載スペースの限られた小型船で、エンジンの出力変動が大きいタグボートではLNG燃料化には高いハードルがあったが、京浜ドックが長年培ってきた知見と技術力に加え、LNGと重油の二元燃料エンジンは新潟原動機(現IHI原動機)、LNG供給機器はエア・ウォーター・プラントエンジニアリング(現エア・ウォーター・エンジニアリング)の協力を得て、開発を進めた。海上公試にも十分な時間をかけて、運航面などの検証を重ね、従来型のタグボートと同等の船型と操船性能を維持しつつ、優れた環境性能を実現した。この“魁”のプロジェクトはLNG燃料船の建造・運航・バンカリングなどに関する貴重な知見と経験を日本郵船グループだけでなく日本の海事産業全体にもたらした。

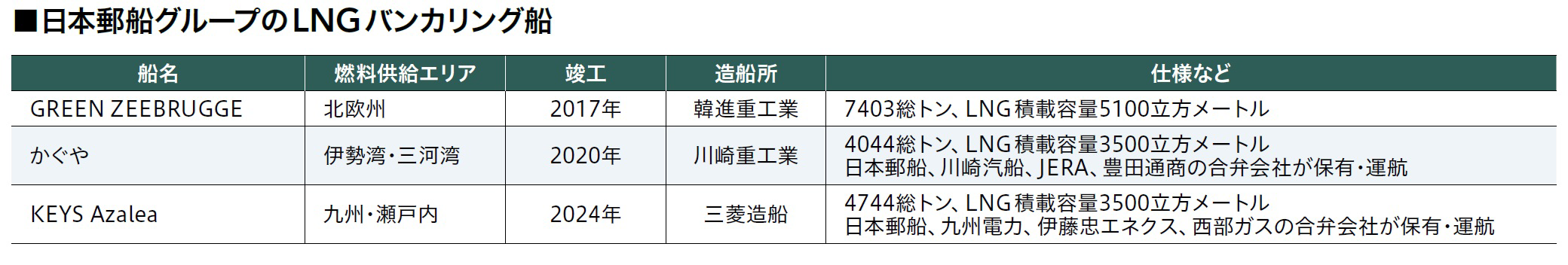

外航船でのLNG燃料の導入は自動車船部門で先行して進んでいるが、この分野で世界初のLNG燃料船を建造したのが日本郵船グループだった。日本郵船とスウェーデン船主ワレニウス・ラインズが共同出資する欧州近海自動車船社UECC(ユナイテッド・ヨーロピアン・カー・キャリアーズ)が16年に中国の南通中遠海運川崎船舶工程有限公司(NACKS)で建造した4000台積み型2隻。大型のLNG燃料船の運航にはシップ・ツー・シップ(STS)方式の燃料供給が必要になることから、日本郵船はLNG燃料自動車船の就航に合わせて欧州に世界初のLNG燃料供給船“GREEN ZEEBRUGGE”(旧船名:“ENGIE ZEEBRUGGE”)を就航させた。

UECCのLNG燃料自動車船は現在5隻に拡大し、後半の3隻はバッテリー・ハイブリッド推進システムを搭載するなど環境性能をさらに進化。UECCは24年にLNG燃料バッテリー・ハイブリッド自動車船を2隻発注するとともに、LNG自動車船での液化バイオメタン(バイオLNG)燃料の使用を拡大している。

さらに日本郵船は、遠洋航路に投入するLNG燃料自動車船として20年に“SAKURA LEADER”(約7000台積み)を新来島どっくで建造した。その後、同船を含めてLNG燃料自動車船計20隻を国内外の造船所で28年まで連続建造する計画を公表し、自動車船部門の燃料転換の大きな流れをつくった。

“SAKURA LEADER”の就航に合わせて国内で活動する初のLNG燃料供給船“かぐや”を川崎汽船、JERA、豊田通商との合弁会社を通じて川崎重工業で建造。“かぐや”はJERA川越火力発電所(三重県)を拠点に中部地区でLNGバンカリングに従事し、24年11月に100回目のLNG燃料供給を達成している。

LNG燃料船を「先行発注」

日本郵船はドライバルク部門でもLNG燃料船の建造を進め、23年にパナマックスサイズドライバルク船で世界初となる9万5233重量トン型“松陽”を大島造船所で建造し、九州電力向けの発電用石炭輸送に投入した。これに合わせて九州電力、伊藤忠エネクス、西部ガスとの合弁会社KEYS Bunkering West JapanにてLNG燃料供給船“KEYS Azalea”の建造を進め、24年3月に三菱造船下関工場で竣工し、同年4月より九州・瀬戸内地域でLNGバンカリング事業を行っている。

24年にはJFEスチール向け21万933重量トン型LNG燃料ケープサイズ・バルカー“SG OCEAN”をジャパンマリンユナイテッド(JMU)で建造。これが、国内造船所が建造した初のLNG燃料ケープサイズとなった。

九州電力、JFEスチールなどの荷主と連携してLNG燃料船を整備する一方、日本郵船は22年に荷主との輸送契約が未確定のいわゆる「先行発注」としてLNG燃料のケープサイズ4隻とパナマックスサイズドライバルク船2隻を発注している。このようなケープサイズ・パナマックスサイズのドライバルク船は荷主との長期契約を確定したうえで発注するのがセオリーで、ましてや重油焚き船と比べてコストが高いLNG燃料船で船社はとりわけそうしたいところ。しかし、日本郵船はこの部門でLNG燃料船の先行発注に踏み切り、環境対応船を業界に先駆けて整備する強い意志を示した。

LPG 燃料LPG・アンモニア運搬船“GAS AMETHYST”

多様な船種で燃料転換

日本郵船がLNG燃料船に次いで採用を進める低炭素代替燃料がLPGだ。21年に同社初のLPG燃料船となる大型LPG船(VLGC)2隻を川崎重工業に発注し、1隻目が22年9月に、2隻目は23年1月に竣工した。さらにLPG燃料の大型LPG・アンモニア運搬船計6隻を川崎重工業に発注済みであり、24年に3隻が竣工済み、25年に1隻、26年に2隻の引き渡し予定だ。

LPG・アンモニア運搬船ではLPG二元燃料エンジンに加えて軸発電機を採用した。航海中に主機からプロペラにつながる軸の回転を利用して発電することによって、点火源の少量のパイロット燃料(メイン燃料の燃焼前に少量噴射され、メイン燃料の着火をたすける)の使用を除き、完全LPG燃料航行を実現することが可能となる。また、将来的にアンモニア燃料を使用するために日本海事協会(NK)発行のガイドラインに従った準備設計を実施した。

日本郵船本体の外航貨物船事業だけでなく、客船やシャトルタンカーなどのグループ会社でも代替燃料船の整備を進める。このうち、NYKバルク・プロジェクト(NBP)が手掛けるハンディバルカーは、小型船ゆえのハード面の制約と寄港地が多岐にわたることによる燃料供給面の制約があり、燃料転換が特に難しいと言われている。その中でNBPは、減速運航や省エネ技術導入などの燃費削減と、荷主・造船所などと連携して取り組む新燃料船の開発・建造の両輪で温室効果ガス(GHG)排出削減を進める方針だ。現在は海外荷主と共にアンモニア燃料ハンディマックス・バルカー建造プロジェクトを進めており、メタノール燃料ハンディマックスの神原汽船からの新造用船も決めている。

2025年3月25日発行の海事プレス増刊号を再編集