日本郵船グループの技術力

日本郵船グループの強みの1つである「技術力」は、お客さまの気持ちに寄り添い、安全かつ環境に優しく物を届けるという使命が受け継がれ、試行錯誤を繰り返し築かれたものです。安全運航や環境負荷の低減、さまざまな業務改善を支える開発を行い、成長を続けています。

日本郵船グループの強みの1つである「技術力」は、お客さまの気持ちに寄り添い、安全かつ環境に優しく物を届けるという使命が受け継がれ、試行錯誤を繰り返し築かれたものです。安全運航や環境負荷の低減、さまざまな業務改善を支える開発を行い、成長を続けています。

安全運航の達成は、日本郵船グループの事業継続の根幹です。安全運航は、乗務員や船の安全を守り、貨物の安全と安定したサービスの提供につながるとともに、美しい海を次世代につなぐ環境保護からも必要不可欠な要素です。AI技術を活用したデータ解析・診断による事故予防や、異常検知システムの研究開発のほか、事故発生率の低減と乗組員の労働負荷軽減による効率運航や安全レベルの向上を狙った自律運航船技術に関する技術開発などデジタル技術を活用した安全かつ高品質な物流サービスを維持・提供しています。

日本郵船グループは、地球環境を守るための脱炭素化の活動を責務としています。船舶から排出される二酸化炭素(CO2)の削減と燃料消費削減に効果の高い添加剤の開発・製造を行い、先進的な環境対応技術で脱炭素に取り組んでいます。また、洋上風力発電など再生可能エネルギー事業への参入、アンモニアや水素を燃料とする船舶の技術開発、それら燃料の供給など、地球環境保全への取組みを通じて新規事業にも挑戦しています。

海運業を取り巻くデジタル基盤の整備を推進することで変革を支え、新しいビジョンの実現に取り組んでいます。業務プロセスの刷新、データとテクノロジーを活用したオペレーションの革新、ITセキュリティ対策など安全かつ安定したデジタル基盤を構築しています。

横浜港に現存する氷川丸は1930年に日本郵船がシアトル航路用に建造した貨客船で、当時は最新鋭の船として竣工されました。物を安全に運ぶ技術は、豪華客船「飛鳥II」や東京湾クルーズ、日韓を結ぶ旅客貨物輸送といったお客さまの余暇に感動を届ける事業に繋がっています。

世界・国内の物流を支える日本郵船グループには多岐にわたる事業会社があり、会計・税務においては連結報告、決算早期化、監査・税務調査の対応など広範囲な知識と経験が求められます。事業の管理や運営に必要なスキルを業務委託や派遣により提供することにも力を入れています。

日本郵船が国内で初めて所有する Crew Transfer Vessel(以下、CTV*) “Rera As”(レラアシ)。日本郵船グループ4社の協力の下、輸送・ 改造を経て、7月から石狩湾新港(北海道)で運航を開始しました。日本にやって来るまでの動きと関係者の思いを紹介します。

* Crew Transfer Vessel 岸壁から洋上風力発電施設まで風車作業員を送り届ける船(メンテナンス用具、部品も運搬可能)

| 郵船ロジスティクス(株) | フォワーディング(シンガポールから横浜経由追浜まで) |

|---|---|

| NYKバルク・プロジェクト(株) | 海上輸送(シンガポールから横浜まで) |

| 京浜ドック(株) | 日本籍化のための改造工事(追浜工場) |

| 北洋海運(株) | 船舶管理、運航管理 |

| 日本郵船 | 船主(シンガポールから追浜までの輸送では「荷主」) |

郵船ロジスティクス株式会社

貨物のサイズ、重量、出荷時期、積地・揚地、引き取り方・渡し方、船のスペースやスケジュールを基に、荷主の日本郵船とNYKバルク・プロジェクトと協業し、「重量物船による輸送」と「タグボートによる曳航」のプランを作成しました。CTVの輸送は初めてでしたが、従来の運搬方法と同様に安全な輸送を徹底し、京浜ドック追浜工場で"Rera As"を引き渡しました。

NYKバルク・プロジェクト株式会社

郵船ロジスティクス(YLK)から依頼を受け、本輸送がスタートしました。重量物船"Kifune"を用意し、貨物に対応した「リフティング(持ち上げる)プラン」と「ラッシング(固縛する)プラン」を作成。YLKや荷役業者と共有し荷役に臨みました。シンガポールでの荷役は約4時間、横浜では約1時間で完了しました。"Rera As"と"Kifune"を傷つけず安全に荷役するため、貨物の強度やプロペラの位置を確認し、木製台座をデッキに固定。クレーン操縦者とシグナルマンが綿密に連携し、慎重に作業を進めました。日本郵船が国内で所有する初のCTV輸送として、安全に完了させる使命感がありました。

京浜ドック株式会社

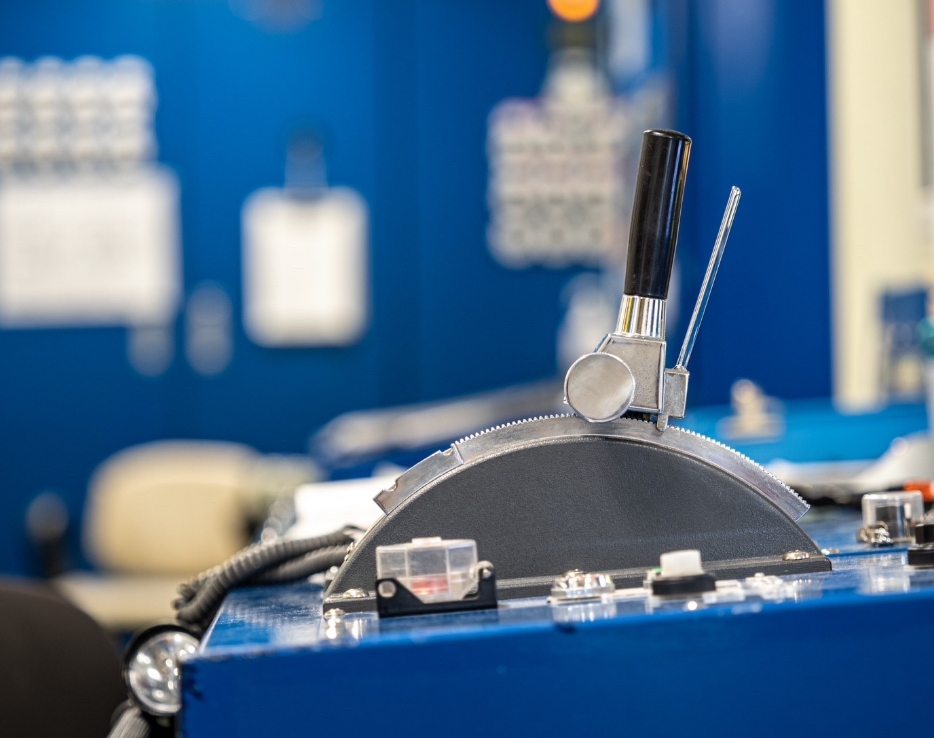

これまでLNG燃料タグボート「魁」など日本郵船との協力実績があり、今回のCTV改造でも京浜ドックが選定されました。CTVの改造工事は初めてでしたが、タグボートと異なる構造を持ち、特に船体がアルミ製という点で慎重な対応が求められました。本船は法対応のために日本籍化を行いましたが、その際必要となる測度*の為に上架*し、また現場での使い勝手を考慮した改造工事を行いました。追加工事の内容によっては一度分解してからの組み立てが必要となる場面もありましたが、限られた時間とコストの中でお客様の要望に応じた提案を実現しました。今回の経験は、今後のCTV需要に対応するための基盤となります。

*測度 図面の確認に加え、本船のさまざまな箇所を計測すること。

*上架 船舶を造船所に引き上げて船底を水面から出すこと。

北洋海運株式会社

苫小牧本社内に「CTV事業部」、石狩湾新港に「石狩事務所」を新設し、初めてのCTV管理に取り組んでいます。船舶運航管理では、船の状態を良好に保ち、初めてCTVに乗船する乗組員へはCTV特有の操船訓練を提供し、安全運航を支える体制を整備。2022年末に日本郵船グリーンビジネスグループからCTV管理の依頼を受け、ISO*認証取得とSMSマニュアル*整備を進めました。CTV事業部全員で内容を共有し、タグボートも含めた運航管理サービス全体の品質向上を目指しています。

*ISO(International Organization for Standardization) 国際標準化機構が定める規格。

*SMS(Safety Management System)マニュアル …船陸で文書化、実施、維持しなければならない「安全システム」を文書化したもの。

【総集編】「RERA AS」の挑戦!

~洋上風力発電を推進する、作業員輸送船の新風~

日本の海事クラスターの技術力を世界にアピールするプロジェクトの一環として、日本郵船グループが一体となり開発を進めてきたアンモニア燃料タグボート(A-TUG)「魁」が2024年8月に竣工しました。

日本郵船グループの社会的使命は、「世界中の人々の文化・暮らし・生活を海運事業・物流事業を通じて守っていくこと」。本プロジェクトを通じて、その使命を果たすために、積極的に燃料転換に取り組んでいます。

国際海運における脱炭素化が加速する中、日本政府の進めるグリーンイノベーション基金事業において、「次世代船舶の開発」分野において日本郵船を幹事企業とするコンソーシアムの提案が採択されました。アンモニアは基本的には燃焼しても二酸化炭素を排出しないため、舶用用途での次世代燃料として注目されています。一方で、開発当初はアンモニアの舶用利用に係るルールも、アンモニア燃料エンジンも何もない状況からのスタートであり、課題山積の状況でした。しかしながら、世界に先駆けて海運の脱炭素化への道を切り開きたいという想いから、海運会社、造船会社、曳船会社、エンジンメーカー等の技術を結集してA-Tug魁の開発を推進してきました。

今回のプロジェクトは、日本初のLNG燃料船であるLNG燃料タグボート「魁」を、アンモニア燃料タグボートへ改造することで、既存船の活かせる部分を利用し、工期の短縮にも取り組んでいます。アンモニアの特性を考慮し、安全確保に向けて議論を重ね、2023年10月から改装工事を開始、無事2024年8月に換装、同月23日に竣工しました。アンモニア燃料船開発において最も重要なのはアンモニアの毒性からの船員の安全確保です。A-Tugの船体設計では、アンモニアの毒性に対処しつつ、既存の限られたスペースの中で安全性を確保するため、造船所である京浜ドックと、本船を運航する新日本海洋社の乗組員の意見を反映させています。建造ヤードである京浜ドックは、既存船の3Dモデルを作成し、アンモニア関係機器への換装に向けた最適設計を進めていくことに尽力しました。本船の運航を担う新日本海洋社からは、乗組員が安心・安全に作業を行えるようアンモニアの毒性を考慮した安全な居住区域の確保に向けた知見が共有され、設計に反映されています。

また、船員教育の観点では、アンモニアの毒性・腐食性・難燃性への対策のため、日本油化工業が実験などを通してアンモニアの特徴や危険性を学ぶ体験会の機会を提供しました。これら日本郵船グループの知見を集約させ開発したA-Tugの安全性は、日本海事協会との共同検討の中でも評価・証明され、今後のアンモニア燃料船の設計思想の基盤となるものとなりました。

現在は、竣工後の実証航海を終え、実際の運航を踏まえた上で乗組員から集められたフィードバックを検証しております。こうしたフィードバックをアンモニア燃料船の更なる安全性の向上に活かすことができることも日本郵船グループの強みだと考えています。また、これらの取組みを通じて得られた知見を2026年11月竣工予定のアンモニア燃料アンモニア輸送船(AFMGC)の開発にも反映していく予定です。グループ一丸となった未来へのプロジェクトはこれからも続いていきます。

総集編 【アンモニアで地球を救え。<Ammonia to Zero.>】

アンモニア燃料タグボート「魁」ドキュメンタリー